Thema dieses Moduls ist die Preisbildung auf Märkten im Allgemeinen und in gut organisierten und transparenten Märkten (wie z. B. einer Rohstoffbörse) im Besonderen. Die Lernenden erleben die Funktionsweise von Märkten direkt in einem Spiel.

Das Modul eignet sich zur Einführung und als besonderer Einstieg in die Thematik. Es vermittelt Grundkonzepte wie Preisbildung auf Märkten, Gleichgewicht, Angebot und Nachfrage, Tauschgewinn und Markteffizienz.

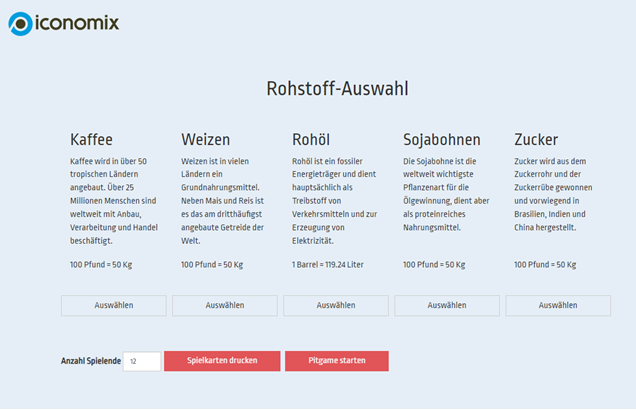

Im Zentrum steht das Spiel «Pitgame», das im Präsenzunterricht durchgeführt wird und durch eine browserbasierte, interaktive Präsentation unterstützt wird. Die Durchführung erfordert einen Computer mit Internetanschluss und einen angeschlossenen Beamer (oder eine andere Möglichkeit, den Spielscreen für alle sichtbar wiederzugeben).

Die interaktive Präsentation kann unter pitgame.iconomix.ch gestartet werden. Technische Voraussetzungen sind eine Internetverbindung und ein aktueller Browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

Je nach Vertiefung eine bis vier Lektionen.

Wirtschaft und Recht (GYM), Wirtschaft und Gesellschaft (KV).

Mittel. Das Spiel selbst ist breit einsetzbar, während die anschliessenden Vertiefungsmöglichkeiten nach Anspruchsniveau unterschieden werden. Die Aufgabensets 1 und 2A eignen sich für alle Schultypen. Das Aufgabenset 2B ist als optionale Ergänzung für GYM und BM gedacht.

Das Modul «Markt und Preisbildung» umfasst den Kommentar und folgende Unterrichtsmaterialien:

| Die Lernenden können… |

| … die Erkenntnisse aus den Auswertungen des Spiels mit Aussagen der ökonomischen Theorie und Beobachtungen im Alltag vergleichen. |

| … erklären, wie in einem gut organisierten Markt ein Marktpreis entsteht und was ein Gleichgewichtspreis ist. |

| … die Konzepte von Tauschgewinn und Markteffizienz umschreiben. |

| … die Auswirkungen von Steuern, Subventionen und Mindestpreisen auf Angebot, Nachfrage und den Gleichgewichtspreis erklären (nur GYM/BM). |

Edward Hastings Chamberlin (1899–1967), ein amerikanischer Ökonom, veröffentlichte 1948 einen wissenschaftlichen Artikel, in dem er das Marktexperiment Pitgame entwarf. Er wollte damit systematische Abweichungen von der gängigen Theorie des vollkommenen Marktes bzw. des vollständigen Wettbewerbs illustrieren. Paradoxerweise erwies sich dieses Experiment als sehr geeignet, um Lernenden und Studierenden Grundkonzepte wie Preisbildung auf Märkten, Gleichgewicht, Angebot und Nachfrage, Tauschgewinn und Markteffizienz zu veranschaulichen

Für Einzelheiten zu den vermittelten ökonomischen Konzepten vgl. den Wissenstext.

In Pitgame übernehmen die Lernenden die Rolle von Handelspersonen an einer Rohstoffbörse. Ihr Ziel ist es, den Rohstoff zu einem möglichst tiefen Preis zu kaufen oder zu einem möglichst hohen Preis zu verkaufen. Den maximalen Kauf- beziehungsweise den minimalen Verkaufspreis finden die Lernenden auf ihren Spielkarten.

Das Spiel sollte mit mindestens 12 Teilnehmenden gespielt werden. Die Spielvorbereitung sowie die Durchführung und die Auswertung im Unterricht werden durch eine browsergestützte, interaktive Präsentation unterstützt.

Die Materialien sind für einen handlungsorientierten und problembasierten Unterricht konzipiert (vgl. dazu www.iconomix.ch/didaktik). Die angestrebten Handlungskompetenzen können über folgende drei Schritte entwickelt werden:

Phase 1: Sich einlassen

In der ersten Phase spielen die Lernenden Pitgame. Die Lehrperson leitet das Spiel und ist – sofern sie diese Rolle nicht an eine oder einen (geschickten) Lernenden delegiert hat – Meldestelle für abgeschlossene Handelsgeschäfte.

Phase 2: Sich austauschen und reflektieren

Für die zweite Phase sieht das Modul die Auswertung und die Reflexion des Spielgeschehens individuell durch die Lernenden oder im Plenum vor.

Reflexion des Spielverlaufs individuell oder im Plenum

Nach der Durchführung von Pitgame reflektieren die Lernenden ihr Vorgehen im Spiel. Sie werden dazu über schriftliche Fragen angeleitet (Aufgabenset 1). In einem ersten Schritt (Fragen 1 bis 3) setzen sich die Lernenden damit auseinander, weshalb sie wann welche Entscheidungen getroffen haben, um sich auf diese Weise erster eigener (teils noch intuitiver) Erkenntnisse zum Preismechanismus bewusst zu werden.

Auswertung mit der interaktiven Präsentation

Die Lernenden studieren die Auswertungsgrafiken und die Tabelle in der interaktiven Präsentation (können über die Browserfunktion «Drucken» ausgedruckt werden). Anhand der Leitfragen 4 bis 8 im Aufgabenset 1 interpretieren sie in einem zweiten Schritt ihre Beobachtungen und schaffen den Bezug zu Konzepten wie Gleichgewicht, Angebot und Nachfrage. Die Lehrperson moderiert und unterstützt dabei je nach Bedarf.

Phase 3: Üben und anwenden

Diese Phase dient der Konsolidierung (Festigen der erworbenen Kompetenzen durch Üben) und dem Transfer (Erweiterung und Flexibilisierung der Kompetenzen, indem Problemstellungen mit erweitertem Anspruchsniveau bewältigt werden).

Dazu stehen zwei Unterlagen zur Verfügung:

«Competitive Market Game» von MobLab, ein möglicher Zusatz für BM und GYM

Als Erweiterung von Pitgame eignet sich die Online-Simulation «Competitive Market» von MobLab, einem Partner von Iconomix. Diese Simulation erlaubt es, spielerisch die Auswirkung der Einführung von Steuern, Subventionen oder Mindestpreisen auf Angebot, Nachfrage und den Gleichgewichtspreis zu erfahren.

Die Simulation ist auf Englisch und mit einem Iconomix-Login kostenlos zugänglich:

| Schritte | Beschrieb | Medien/Unterlagen | Zeit | |

|---|---|---|---|---|

| Phase 1 Sich einlassen 45 Min. | Einstieg | Einführung in das Spiel Pitgame | Foliensatz «Einführung in Pitgame»; Computer und Beamer | 10 Min. |

| Spieldurchführung | Spiel Pitgame durchführen | Interaktive Präsentation zu Pitgame; Computer und Beamer | 35 Min. | |

| Phase 2 Sich austauschen und reflektieren 40–65 Min. | Inhaltliche Auswertung und Reflexion | Auswertung des Spiels anhand der Leitfragen aus dem Aufgabenset 1, individuell oder in Partnerarbeit. Ergebnis im Plenum diskutieren | Aufgabenset 1; Lösungshinweise | 30–45 Min. |

| Theorieinput | Studium des Wissenstexts (evtl. als Hausaufgabe) oder Lehrervortrag | Wissenstext | 10–20 Min. | |

| Phase 3 Üben und anwenden 45–90 Min. | Transferaufgaben | Transferaufgaben individuell oder in Partnerarbeit lösen | Aufgabenset 2A; Lösungshinweise | 45 Min. |

| Transferaufgaben (fortgeschritten, optional) | Transferaufgaben individuell oder in Partnerarbeit lösen | Aufgabenset 2B; Lösungshinweise | 45 Min. |

Die Reservationspreise geben lediglich eine relativ grosse Bandbreite vor, aber innerhalb dieser Bandbreite könnten auch ganz andere Preise als der Gleichgewichtspreis resultieren. So können z. B. ein Verkäufer und eine Käuferin mit je extrem tiefen Reservationspreisen einen Handel massiv unter dem Gleichgewichtspreis abschliessen.

Einzig deshalb, damit nicht immer die gleichen Spielenden einen Handel nicht oder nur mit geringer Wahrscheinlichkeit abschliessen können.

Dies wurde aus Gründen der Praktikabilität entschieden. So kann ein Spiel im Voraus vorbereitet und rasch durchgeführt werden. Selber den Reservationspreis zu bestimmen, würde spielerisch kaum Neues hergeben. Hingegen ist der Entscheid der Spielenden wichtig, wie viel sie beim Handeln nachgeben wollen.

Für jede Käuferin und jeden Käufer gibt es beim Preis eine obere Grenze, oberhalb davon will man nicht mehr kaufen. Unnatürlich ist nur, dass diese Vorstellung, die im Alltag vielleicht eher unbewusst existiert, auf einem Zettel steht. Ebenso gibt es für alle Verkäuferinnen und Verkäufer beim Preis eine Untergrenze, unterhalb davon will man nicht mehr verkaufen. Man könnte auch postulieren, dass die Spielenden Händerinnen und Händler sind, die von Kunden Aufträge mit verbindlichen Limiten erhalten.