Gemäss Bundesamt für Statistik betrugen die Gesundheitskosten in der Schweiz im Jahr 2023 mehr als 94 Mrd. Franken und machten 11,7% des BIP aus. Im internationalen Vergleich sind die Kosten in der Schweiz mit denen in Deutschland und Frankreich vergleichbar. Lediglich die USA geben deutlich mehr aus. Das Schweizer Gesundheitswesen ist bekannt für ein dichtes Netzwerk an Arztpraxen und Spitälern, die eine schnelle Versorgung gewährleisten.

Die Kosten für die Gesundheitsversorgung werden von der Krankenversicherung und den Patient:innen bezahlt. Die Krankenversicherung wiederum finanziert sich über die Prämienzahlungen der Versicherten. Diese Prämien sind hoch und machten 2023 6,7% der durchschnittlichen Schweizer Haushaltsausgaben aus, gegenüber 6,2% für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke.

Um dies zu verstehen, muss man sich zunächst ganz allgemein damit beschäftigen, wie Versicherungen funktionieren. Niemand ist vor Schaden gefeit, und dies trifft auch auf das Gesundheitsrisiko zu. Eine Versicherung ist eine Möglichkeit, sich für den Fall abzusichern, dass ein Ereignis eintritt, das einen finanziellen Schaden verursachen kann – ein Schaden, der für eine einzelne Person oft zu schwer zu verkraften wäre.

So entschädigt die Versicherung die Versicherten gegen Zahlung einer ▸Prämie und unter den vertraglich festgelegten Bedingungen im ▸Schadensfall aus den eigenen Mitteln. Um diese Leistung anzubieten, schliesst die Versicherungsgesellschaft im Vorfeld eine grosse Zahl von Verträgen mit anderen Privatpersonen oder Unternehmen. Da nur einige von ihnen einen Schaden erleiden, wird der finanzielle Schaden auf viele Prämienzahler:innen verteilt. Dieses Prinzip, Risiken zu bündeln und gemeinsam zu tragen, nennt sich ▸«Solidaritätsprinzip».

Auch bei der Krankenversicherung gilt das «Solidaritätsprinzip».

Die Schweiz kennt zwei Arten von Krankenversicherungen:

Im Folgenden geht es um die OKP, da sie für alle obligatorisch ist. Die Versicherten können ihre Versicherung jedes Jahr frei wählen, und die Versicherungsgesellschaften haben eine Aufnahmepflicht. Die Leistungen sind bei allen Krankenversicherern gleich, jedoch können sich einige Bedingungen je nach Versicherungsgesellschaft und Präferenzen der Versicherten unterscheiden. Im Jahr 2025 waren 37 Krankenversicherer zur Ausübung ihrer Tätigkeit zugelassen.

Die Versicherungsgesellschaften unterscheiden sich bei den Prämien, den Versicherungsmodellen und den angebotenen Leistungen.

Die Versicherten müssen neben der Versicherungsprämie auch einen Teil der Gesundheitskosten selbst tragen – das ist das Prinzip der «Kostenbeteiligung». Die zwei wichtigsten Bestandteile der Kostenbeteiligung sind:

Dadurch werden im Krankheitsfall die Behandlungskosten zwischen den Versicherten (Franchise und Selbstbehalt) und der Versicherung (Restbetrag der Kosten) aufgeteilt.

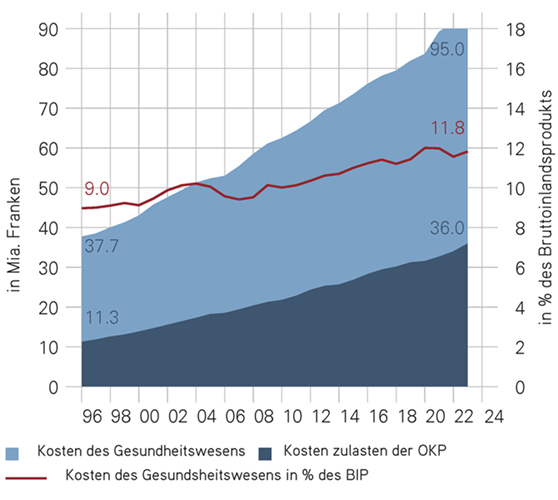

Die oben erwähnten Gesundheitskosten steigen stetig an. Laut dem Bundesamt für Gesundheit sind seit der Einführung des KVG im Jahr 1996 bis zum Jahr 2023 die Gesamtkosten des Gesundheitswesens um den Faktor 2,5 und die Kosten zulasten der OKP um den Faktor 3,2 gestiegen.

Die steigenden Kosten haben einen direkten Einfluss auf die Krankenversicherungsprämien. Während die durchschnittliche Jahresprämie in der OKP 1996 1539 Franken betrug, erhöhte sie sich im Jahr 2022 um den Faktor 2,4 auf 3766 Franken. Laut dem Bundesamt für Statistik hat sich das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in der Schweiz im gleichen Zeitraum aber nur um den Faktor 1,5 erhöht.

Im Verhältnis zum BIP stiegen in diesem Zeitraum auch die Gesundheitskosten. So nahm der Konsum von Gesundheitsleistungen schneller als die Wirtschaftsproduktion zu.

Lesehilfe

Die Grafik stellt die Kosten des Gesundheitswesens und zulasten der OKP in Mrd. Franken dar (linke Achse in blau), sowie die Kosten des Gesundheitswesens in % des Bruttoinlandsprodukts (rechte Achse in rot).

Beispiel: Die Kosten des Gesundheitswesens betrugen 1996 37,7 Mrd. Franken (davon 11,3 Mrd. zulasten der OKP) und 9,0% des BIP.

Die Faktoren für die steigenden Gesundheitskosten sind vielfältig:

Lösungen, um den Anstieg zu bremsen, sind weder selbstverständlich noch einfach umzusetzen, denn es handelt sich um ein kostbares Gut: unsere Gesundheit. Zu den Möglichkeiten, die es genauer zu prüfen gilt, gehören: