Das Modul Stadtökonomie vermittelt ein grundlegendes Verständnis raumrelevanter wirtschaftlicher Zusammenhänge. Im Mittelpunkt steht das Modell der monozentrischen Stadt – ein theoretisches, ökonomisches Modell einer ringförmigen Idealstadt um einen zentralen Geschäftsbezirk herum.

Das monozentrische Stadtmodell wurde von Iconomix als browserbasierte Simulation mit dem Namen «Urbanias» aufbereitet. Damit kann durch unmittelbares Ausprobieren und Beobachten der Ergebnisse die Wirkung von Interventionen wie der Reduktion der Pendlerkosten oder der Schaffung von öffentlichen Parks und Regulierungen wie der Begrenzung der Gebäudehöhe oder der Einführung von Mietpreisdeckeln untersucht werden.

Die Simulation Urbanias eignet sich hervorragend, um die Intuition für zentrale ökonomische Konzepte wie freie Preisbildung, Substitution, Nutzen, räumliches Gleichgewicht und Kapitalisierung von Standortvorteilen zu entwickeln. Sie fördert zudem die Entdeckungs- und Experimentierfreude.

Das Wissen zu stadtökonomischen Fragestellungen wird schrittweise mithilfe von zwei Aufgabensets und der Simulation Urbanias erarbeitet, wobei die Aufgabensets beim Entdecken und Experimentieren als Leitschnur dienen.

Aufgabenset 1 (Basisversion) lässt sich ohne weitere Vorkenntnisse bearbeiten; für Aufgabenset 2, das auf der Basisversion aufbaut, wird ein grundlegendes Verständnis von volkswirtschaftlichen Konzepten vorausgesetzt. Die Auswertung und Reflexion der Antworten der Lernenden wird durch Lösungshinweise für die Lehrperson unterstützt.

In der Basisversion müssen rund drei Lektionen eingesetzt werden.

In der erweiterten Version ist mit insgesamt sechs Lektionen zu rechnen.

Wirtschaft und Recht, Geografie.

Mittel bis anspruchsvoll. Das Modul eignet sich vorwiegend für gymnasiale Klassen mit dem Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht.

Die Basisversion eignet sich auch für das Fach Geografie.

Das Modul Stadtökonomie umfasst den Kommentar und folgende Unterrichtsmaterialien:

| Basisversion (Aufgabenset 1) | Vertiefung (Aufgabenset 2) |

|---|---|

| Die Lernenden können … | Die Lernenden sind zusätzlich in der Lage … |

| … das Angebots- und Nachfragegesetz unter freier Preisbildung anwenden. | … die Konzepte «abnehmende Grenzerträge» und «zunehmende Grenzkosten» zu verstehen und anzuwenden. |

| … die Konzepte «räumliches Gleichgewicht im Stadtraum» und «Kapitalisierung von Standortfaktoren» verstehen. | … die Verallgemeinerungsfähigkeit des einfachen ökonomischen Modells kritisch zu reflektieren. |

| … die ökonomischen Folgen von Bevölkerungswachstum, Mobilitätskosten und Raumplanungsmassnahmen im Modellkontext beurteilen. |

In der Simulation Urbanias werden die Zusammenhänge des monozentrischen Stadtmodells dargestellt. Die Simulation bietet einen analytischen und gleichzeitig vereinfachten Zugang zu stadtökonomischen Problemstellungen.

Der Simulation Urbanias liegen folgende Annahmen zugrunde:

Da jeder Meter Arbeitsweg kostet, ist die entscheidende Grösse in der Modellvorstellung die Distanz zum Zentrum, in dem alle Menschen arbeiten. Diese bestimmt die Boden- und Mietpreise, die Wohnungsgrössen sowie die Kosten für das Pendeln ins Zentrum. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Preise für das Wohnen gemäss dem Angebot-Nachfrage-Zusammenhang auf dem Markt ergeben (sogenannte freie Preisbildung) und alle Menschen mobil sind.

Die Bewohner der Stadt können ausserdem Wohnraum, Transportkosten und andere Kosten substituieren. Substituierung bedeutet, dass sich das Verhalten der Bewohner nach den verschiedenen Preisen richtet: Steigt beispielsweise der Preis für Wohnraum, entscheiden sie sich für eine kleinere Wohnung und/oder geben weniger für andere Konsumgüter aus.

Unter diesen Annahmen ergeben sich folgende Modellzusammenhänge:

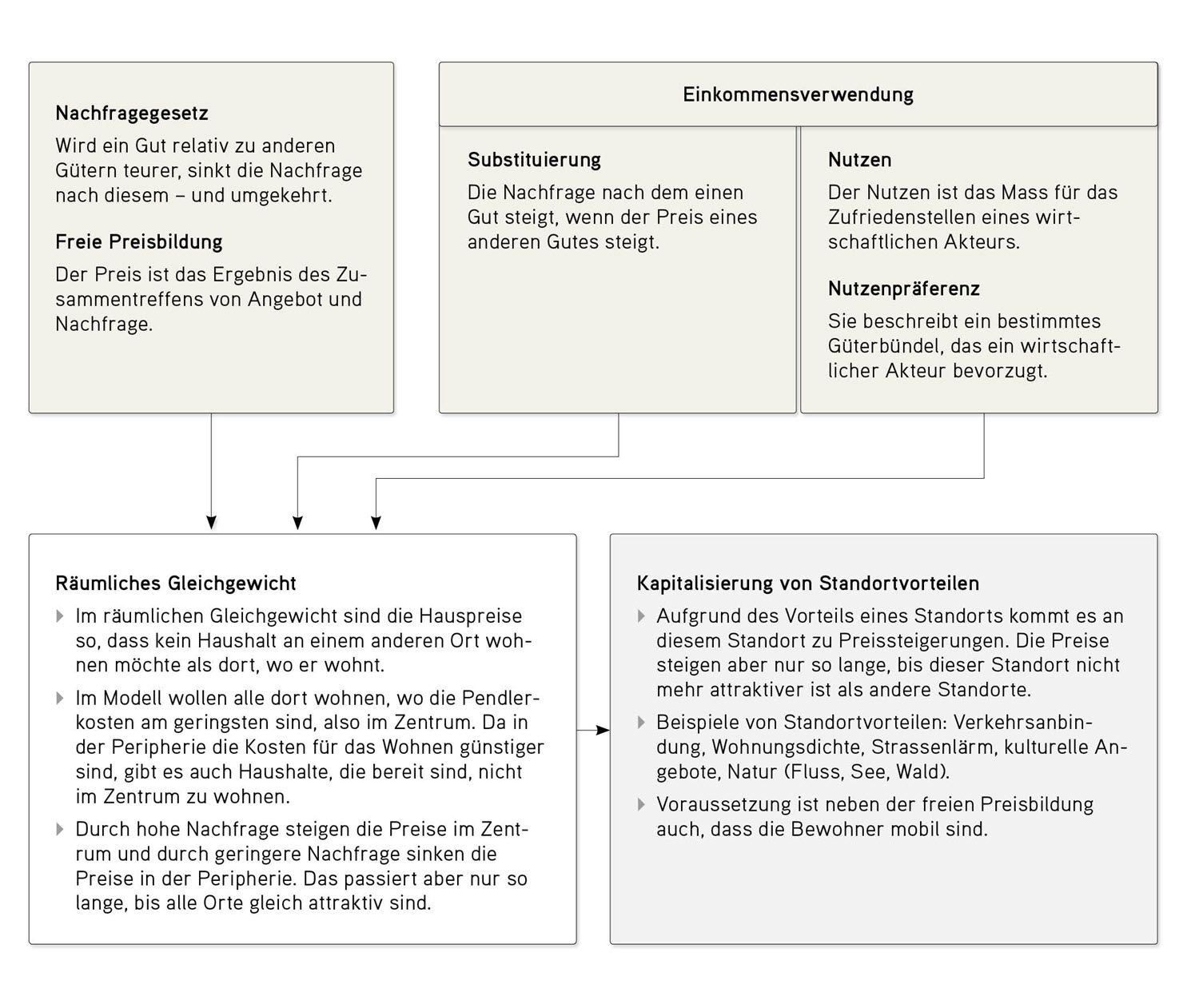

Nachfolgende Grafik zeigt die relevanten volkswirtschaftlichen Konzepte, die im Kontext des monozentrischen Stadtmodells zur Anwendung kommen, im Überblick (bzw. als Zusammenfassung):

Die Kompetenzen, die in den Lernzielen abgebildet sind, können über folgende drei Schritte entwickelt werden:

Phase 1: Sich einlassen

Zur Einstimmung blendet die Lehrperson den Foliensatz «Einführung zum Modul» über den Beamer ein. Der Foliensatz umfasst inklusive Titelbild vier Folien: Folie 2 enthält eine Collage mit Bildern von grösseren Schweizer Städten. Folie 3 zeigt eine Auswahl von aktuellen Schlagzeilen zu raumökonomischen Themen. Folie 4 fasst die Ressourcen zusammen, die die Lernenden zur Bearbeitung des oder der Aufgabensets benötigen.

Mit der Bearbeitung von Aufgabenset 1, Teil A, setzen die Lernenden ihr bestehendes Wissen produktiv ein. Ausgangspunkt bildet ein Beitrag aus der Hauptausgabe der «Tagesschau» von SRF vom 9. September 2016 (2:15) zum Thema «Studenten macht Wohnungssuche Mühe». Das Video handelt vom Kampf der Studentinnen und Studenten bei Semesterstart um bezahlbaren Wohnraum; eine passende Wohnung oder ein Zimmer in einer WG zu finden, ist fast wie ein Sechser im Lotto.

Ausgehend vom Video diskutieren die Lernenden zu zweit oder in kleinen Gruppen drei Fragen zu ihrer eigenen momentanen Wohnsituation und notieren ihre Antworten in den dafür vorgesehenen Textfeldern. Als Abschluss dieser Sequenz kann die Lehrperson einzelne individuelle Antworten im Plenum sammeln. Danach wird zur Phase 2 übergeleitet.

Phase 2: Wissen erweitern und anwenden

Das Wissen zu stadtökonomischen Fragestellungen erarbeiten sich die Lernenden schrittweise mithilfe von Aufgabenset 1, Teil B, und der Simulation Urbanias. Benötigen die Lernenden Unterstützung, kann diese durch die Lehrperson oder andere Lernende via Partnerarbeit erfolgen. Aufgabenset 1, Teil B, konzentriert sich auf die Kapitalisierung von Standortvorteilen in den Mietpreisen. Untersucht wird das Gleichgewichtskonzept der geschlossenen Stadt, die Bevölkerung wird als gegeben angenommen (mit Ausnahme der letzten Aufgabe, Aufgabe 5).

Das optionale Aufgabenset 2 baut auf Aufgabenset 1 auf. Darin wird untersucht, wie sich Bevölkerungswachstum, Mobilitätskosten und Raumplanung auf die Boden- und Mietpreise pro Quadratmeter, die Wohnungsgrösse, die Gebäudehöhe, die Bevölkerungsdichte und den Nutzen der Menschen auswirken. Werden beide Aufgabensets bearbeitet, empfiehlt es sich, zunächst mit Aufgabenset 1, Teil B, zu starten und dieses auch auszuwerten (Phase 3). Erst danach sollte die Erarbeitung und anschliessende Auswertung von Aufgabenset 2 in Angriff genommen werden (vgl. auch Kapitel 3.4 mit einem möglichen Ablauf im Überblick). Aufgabenset 2 kann durch die Lernenden mit Unterstützung der Lehrperson oder selbstorganisiert bearbeitet werden.

Hinweis: Zur Vorbereitung empfiehlt es sich, dass die Lehrperson die Aufgabensets selbst löst und die Lösungshinweise nachzuvollziehen versucht.

Phase 3: Sich austauschen und reflektieren

Für die Nachbearbeitung der Aufgabensets im Sinne einer gemeinsamen Auswertung und Reflexion bietet es sich an, von den Antworten der Lernenden auszugehen. Zum Beispiel können verschiedene Antworten zu den gleichen Aufgaben in der Klasse ausgewertet werden. Es empfiehlt sich dabei, nur richtige Antworten zu präsentieren bzw. zur Diskussion zu stellen, damit nicht falsche oder irreführende Antworten Verwirrung stiften.

Die Herausforderung für die Lehrperson liegt in der zielführenden Moderation der Phase 3. Wichtig ist, in dieser Phase eine gemeinsame Wissensbasis zu erstellen und die zentralen Begriffe und Konzepte herauszuarbeiten. Als Minimaloption können die Lösungshinweise für die Lehrperson im Plenum präsentiert und diskutiert werden (die Hinweise sind bewusst ausführlich gehalten).

| Schritte | Beschrieb | Medien/Unterlagen | Zeit | |

|---|---|---|---|---|

| Phase 1 Sich einlassen 30 Min. | Einstieg | Plenum: Präsentation Einstiegs-Foliensatz; Auftrag an die Lernenden Bearbeitung von Aufgabenset 1, Teil A, zu zweit oder in kleinen Gruppen | Foliensatz, Computer und Beamer; Foliensatz «Einführung zum Modul Stadtökonomie» Aufgabenset 1 (Zugang am besten über das schuleigene LMS); individuelle Tablets oder Laptops; WLAN-Anschluss | 30 Min. |

| Basisversion Phase 2 und 3 Wissen erweitern und anwenden Sich austauschen und reflektieren 105 Min. | Grundwissen erarbeiten | Einzel- oder Gruppenarbeit: Bearbeitung von Aufgabenset 1, Teil B | Individuelle Tablets oder Laptops; WLAN-Anschluss; Zugang zur Simulation Urbanias (über edu.iconomix.ch) | 60 Min. |

| Diskussion | Plenum: Auswertung der Ergebnisse aus Aufgabenset 1 Teil B | Foliensatz, Computer und Beamer | 45 Min. | |

| Erweiterte Version Phase 2 und 3 Wissen erweitern und anwenden Sich austauschen und reflektieren 135 Min. | Vertieftes Wissen erarbeiten | Einzel- oder Gruppenarbeit: Bearbeitung von Aufgabenset 2 (Empfehlung: ausserhalb des Unterrichts) | Individuelle Tablets oder Laptops; WLAN-Anschluss; Zugang zur Simulation Urbanias (über edu.iconomix.ch) | 90 Min. (ggfs. selbst-organisiert) |

| Diskussion | Plenum: Auswertung der Ergebnisse aus Aufgabenset 2 | Foliensatz, Computer und Beamer | 45 Min. |