Die Qualitätsprüfung von Quellen ist vielfach schwieriger als die Informationssuche selbst. Es ist deshalb wichtig, zu lernen, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit von Internetquellen kritisch zu hinterfragen und zu beurteilen.

Mithilfe des Quellenkategorienrasters können Sie anhand von sechs Prüfkriterien einschätzen, ob eine Internetquelle verlässlich und glaubwürdig ist. Erteilen Sie für jedes Prüfkriterium die entsprechende Punktzahl.

| Internetquelle: | |||

|---|---|---|---|

| Prüfkriterien | Fragen | Bedeutung der Antwort | Note |

| Sachliche Richtigkeit | Entsprechen die zentralen Informationen meinem Wissen? Lassen sich die zentralen Informationen mit einer Google-Abfrage belegen? Gibt es also im Internet Seiten oder Dokumente, die dieselben Aussagen machen? | Ja → spricht jeweils für Verlässlichkeit/Glaubwürdigkeit der Quelle. (Je 1/2 Pkt.) | |

| Aufmachung und Sprache | Ist das Dokument sachlich und neutral geschrieben? Arbeitet die Autorin also nicht mit einseitig wirkenden und reisserischen Formulierungen? Seriöse Internetauftritte sind frei von Rechtschreibfehlern. Stimmen also Rechtschreibung und Zeichensetzung? | Ja → spricht jeweils für Verlässlichkeit/Glaubwürdigkeit der Quelle. (Je 1/2 Pkt.) | |

| Aktualität | Hinter seriösen Auftritten steht oft eine Webredaktion, die die Inhalte laufend aktualisiert. Sind die Informationen und Links auf der Website aktuell? | Ja → spricht jeweils für Verlässlichkeit/Glaubwürdigkeit der Quelle. (1 Pkt.) | |

| Werbung Pop-ups, Banners, Plug-ins und Cookies | Die Menge, der Stil der Werbung und ihre Platzierung auf der Seite erlauben Rückschlüsse darauf, wie abhängig die Website von den werbenden Firmen ist. Werben seriöse Unternehmen auf der Website? Ist der Stil der Werbung glaubwürdig, also nicht reisserisch? Downloads oder Aufforderungen sind oft Hinweise auf dubiose Internetauftritte. Öffnen sich eigenständig Fenster im Vorder- und Hintergrund? | Ja → spricht jeweils für Verlässlichkeit/Glaubwürdigkeit der Quelle. (1/2 Pkt.) Nein → spricht für Verlässlichkeit/Glaubwürdigkeit der Quelle. (1/2 Pkt.) | |

| Internetadresse | Wenn der Servername auf eine öffentliche Institution, Firma oder Behörde schliessen lässt, kann man davon ausgehen, dass diese Organisation für die Website verantwortlich ist und für die Qualität der veröffentlichten Informationen bürgt. Wer betreibt den Server zur Website? Löschen Sie in der Adresszeile alles rechts von der Top-Level-Domain, um den Server aufzurufen. Bsp. www.unicef.org | Ja → spricht jeweils für Verlässlichkeit/Glaubwürdigkeit der Quelle. (1 Pkt.) | |

| Impressum | Seriöse Anbieter identifizieren sich (mit Adresse), sind erreichbar (per Mail oder Telefon) und geben ihre Ziele bekannt. Gibt es ein Impressum mit Adresse und Mailkontakt? | Ja → spricht jeweils für Verlässlichkeit/Glaubwürdigkeit der Quelle. (1 Pkt.) | |

| Gesamtpunktzahl für Zuverlässigkeit: Ergibt die Gesamtpunktzahl mindestens 4 und erreicht das Prüfkriterium 1 «Sachliche Richtigkeit» die volle Punktzahl, so kann die Internetquelle als glaubwürdig und verlässlich eingestuft werden. | |||

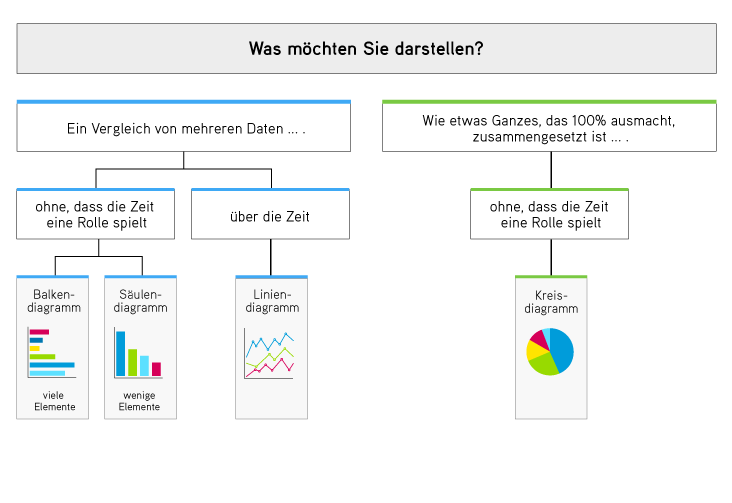

Mithilfe des Entscheidungsbaums können Sie die Art von Repräsentation wählen, die am besten passt.

Tipps:

Tipps:

Tipps:

Ich habe …

✓ … einen geeigneten Diagrammtyp gewählt.

✓ … die Achsen bzw. die Segmente sinnvoll beschriftet.

✓ … eine Legende, falls nützlich, hinzugefügt.

✓ … die Quelle angegeben.

✓ … einen griffigen Titel und allenfalls einen Untertitel gesetzt.

Um eine Grafik zu verstehen und daraus Schlüsse zu ziehen, sollten Sie folgendermassen vorgehen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Grafik, indem Sie folgende Fragen überprüfen:

| Satzbausteine | |

|---|---|

| a) Thema | Die Grafik stellt … dar / zeigt … |

| In der Grafik wird die … in Abhängigkeit der … dargestellt | |

| b) Masseinheiten | Die x-/y-Achse zeigt … in … (Einheit) von … bis … in …-Schritten. |

| Die Werte sind in Prozent / absoluten Zahlen angegeben. | |

| c) Zeitraum | Die Grafik erfasst den Zeitraum von … bis … |

| Die Grafik gilt für Jahr/Monat … … | |

| Als Basis für den Index wurde das Jahr (= 100%) gewählt. | |

| d) Quelle | Die Daten stammen vom / von der … |

| Die Grafik beruht auf einer Umfrage vom/von … |

Entschlüsseln Sie die Grafik im Detail, indem Sie folgende Fragen beantworten.

Tipp: Geben Sie für jeden Aspekt die konkreten Werte und den Zeitraum an.

| Satzbausteine | |||

|---|---|---|---|

| a) Entwicklung | Die Zahl / Der Anteil … | ||

| Für eine Zunahme: | ist um (fast / mehr als) …% gestiegen. | ||

| hat sich im Zeitraum von … bis … (fast / mehr als) verdoppelt/verdreifacht/vervierfacht. | |||

| Für eine Abnahme: | ist in den letzten … Jahren von …% auf …% gesunken/zurückgegangen/gefallen. | ||

| hat sich von … bis … um die Hälfte / ein Drittel / ein Viertel verringert/vermindert/reduziert. | |||

| Adjektive: | geringer, höher, stark, schwach, steil, flach, schwankend, gleichmässig, linear, proportional, exponentiell etc. | ||

| Wendepunkte: | Maximum, Höhepunkt, Minimum, Tiefpunkt | ||

| erreicht seinen Höhepunkt/Tiefpunkt im Jahr … | |||

| b) Vergleich | Im Vergleich zu …, Verglichen mit …, | ||

| Im Gegensatz zu …, / Im Unterschied zu …, | |||

| c) Zusammensetzung | X macht(e) …% des/der gesamten … aus. | ||

| Der/die/das Gesamt… verteilt sich zu …% auf X, zu …% auf Y und zu …% auf Z. | |||

| Hauptaussage | Die Grafik zeigt einen kontinuierlichen Anstieg/Rückgang des/der … | ||

| Die Hauptaussage dieser Grafik ist, dass… | |||

| Es fällt auf / Überraschend ist, dass … | |||

Gehen Sie nun einen Schritt weiter und versuchen Sie, die Informationen zu interpretieren.

Achtung: Sie verlassen nun die sichere Zone. Interpretationen sind immer heikler und sollten gut begründet werden.

| Satzbausteine | |||

|---|---|---|---|

| Interpretation | Der Grund für den Anstieg/Rückgang des/der … könnte auf … zurückzuführen sein. | ||

| Der Verlauf der Grafik lässt vermuten, dass künftig der Anteil / die Zahl … ansteigen / sinken / gleich bleiben wird. | |||

| Aus der Grafik geht leider nicht hervor, wie … | |||

Diagramme lassen sich leicht manipulieren, um die Aussage einer Grafik zu verfälschen. Dazu reicht es oft schon, einen anderen Ausschnitt der Datenwerte oder einen anderen Diagrammtyp zu wählen, ohne die Daten selbst zu verändern. Hier sind einige der häufigsten Tricks:

Obwohl den beiden Grafiken die gleiche Datenlage zugrunde liegt, wirkt in der rechten Grafik der Anstieg weitaus stärker.

✓ Die vertikale Skala (y-Achse) beginnt bei null.

✓ Die Achsenabstände der x- oder der y-Achse sind nicht unnatürlich gestaucht oder gestreckt.

✓ Der Datenausschnitt ist so gewählt, dass nicht nur sehr kurze zeitliche Entwicklungen einer Datenreihe berücksichtigt werden.

Wenn Sie alle Punkte in der Checkliste abhaken können, handelt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um eine korrekt dargestellte Grafik.