Thema dieses Emissionsvermeidungsspiels ist das «Gefangenendilemma», ein grundlegendes Konzept aus der Spieltheorie. In einer einfachen Simulation einer internationalen Klimaverhandlung setzen sich die Lernenden mit strategischem Denken auseinander und erleben, dass individuell vernünftige Entscheidungen zu kollektiv ineffizienten Ergebnissen führen können.

Für die Aufträge 4 und 5 (siehe Arbeitsauftrag) können Sie zwischen zwei Varianten wählen. Bei der ersten Variante handelt es sich um eine didaktische Verarbeitung des Gefangenendilemmas im Plenum. Bei der zweiten Variante erarbeiten die Lernenden das Thema eigenständig mittels Arbeitsauftrag.

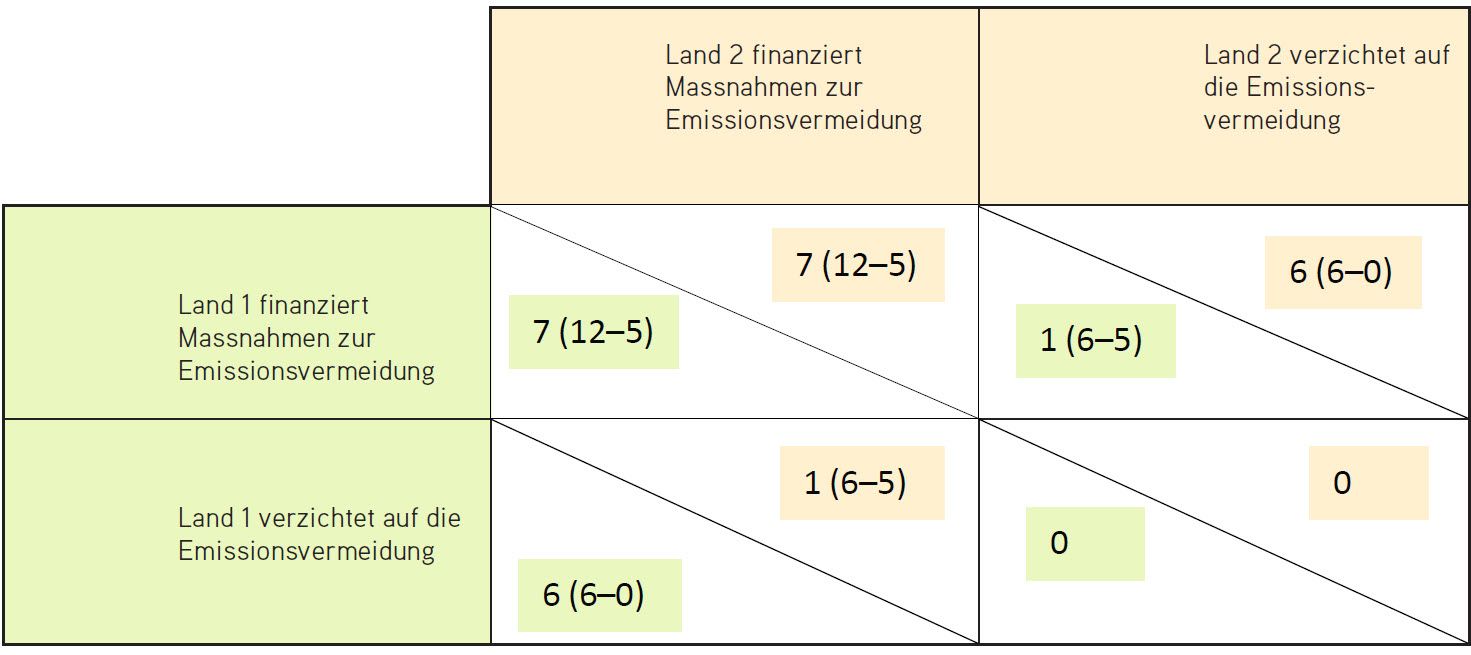

Das Emissionsvermeidungsspiel bietet einen emotionalen Zugang zum Thema «Internationale Klimapolitik» und eine gemeinsame Erfahrungsbasis. Die Lernenden hören sich im Auftrag den Audiobeitrag «Emissionsvermeidungsspiel» (siehe Skript S. 3) an und versetzen sich dabei in die Regierungschefin von Land 1. Anschliessend schauen sie sich die Nettonutzen-Matrix genau an (siehe Folie 1).

Die Durchführung der Simulation läuft in folgenden Schritten ab:

Nachdem die Klasse mit grosser Wahrscheinlichkeit einen geringeren als den potenziell möglichen Nettonutzen erwirtschaftet hat, wird dieses Resultat im Klassenverband diskutiert und ausgewertet.

Mögliche Fragen und Antworten:

Das gesellschaftlich optimale Ergebnis wäre, wenn beide Länder die Massnahmen zur Emissionsvermeidung finanzieren würden (oben links: 3,3).

Die Regierungschefin von Land 1 denkt sich: «Falls Land 2 darauf verzichtet, Emissionen zu vermeiden, fahre ich besser, wenn ich auch auf eine Emissionsvermeidung verzichte (Nettonutzen 0 > –1). Denn sonst übernehme ich die Kosten von Klimaschutz für Land 2. Falls Land 2 die Massnahmen zur Emissionsvermeidung finanziert, fahre ich ebenfalls besser, wenn ich weiterhin auf eine Emissionsvermeidung verzichte (Nettonutzen 4 > 3). So profitiere ich von einem stabileren Klima, ohne etwas dafür auszugeben. Somit ist es für mich in jedem Fall von Vorteil, weiterhin CO2 zu emittieren.» Die Regierungschefin von Land 2 denkt sich exakt dasselbe, sodass beide weiterhin CO2 emittieren und keinen Klimaschutz leisten.

Zusammenfassend gesagt: Aus individueller Sicht besteht für rationale Regierungschefinnen ein Anreiz, auf die Emissionsvermeidung zu verzichten, weil sie damit, aus rein nationaler Sicht, in jedem Fall besser fahren. In der Spieltheorie nennt man ein solches Verhalten, welches unabhängig vom Verhalten des Gegenübers zu einem besseren Ergebnis führt, eine dominante Strategie. Die Spieltheorie prognostiziert deshalb, dass Land 1 und Land 2 sich nicht an das Klimaabkommen halten und auf eine Emissionsvermeidung verzichten, sofern beide Länder nur ihren eigenen Nettonutzen im Blick haben.

Die vorliegende Simulation ist vergleichbar mit dem sogenannten «Gefangenendilemma». Das Dilemma besteht darin, dass für alle Beteiligten ein besseres Ergebnis, also ein stabileres Klima, möglich gewesen wäre, wenn sie kooperiert (d.h. in diesem Fall die Massnahmen zur Emissionsvermeidung finanziert) hätten. Aus individueller Sicht haben aber beide Parteien einen Anreiz, nicht zu kooperieren. Denn Länder maximieren vor allem ihre nationale Wohlfahrt. Deshalb wird das optimale Ergebnis bei rationalen Parteien nicht erreicht.

Beträgt der individuelle Nettonutzen mindestens 6 Mrd. Schweizer Franken (respektive der kollektive Nutzen 12 Mrd. CHF), so ist die dominante Strategie für beide Länder, die Massnahmen zur Emissionsvermeidung zu finanzieren. In diesem Fall würden beide Länder Klimaschutz leisten.

Anschliessend fahren die Lernenden mit Auftrag 6 im Arbeitsauftrag fort.

Anstatt das Emissionsvermeidungsspiel im Plenum durchzuführen, können die Lernenden selbstständig die Aufträge 4 und 5 im Arbeitsauftrag bearbeiten. Dieser bringt die wichtigsten Wissensaspekte zum Thema Gefangenendilemma auf den Punkt und führt relevante Fachbegriffe ein.

Stellen Sie sich vor, Sie sind Regierungschefin von Land 1. [PAUSE]

Sie haben vor wenigen Tagen ein bilaterales Klimaabkommen mit Land 2 unterschrieben. [PAUSE] Land 1 und Land 2 sind von der Grösse, der Bevölkerungszahl und der Wirtschaftskraft vergleichbar. Durch das Klimaabkommen verpflichten sich beide Länder dazu, bis zum Jahr 2050 ihre Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu reduzieren. [PAUSE] Netto-Null-Emissionen bedeutet, dass nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen werden dürfen, als durch sogenannte CO2-Senken aus der Atmosphäre entnommen werden. Zu den CO2-Senken zählt zum Beispiel die Aufforstung von Wäldern. [PAUSE]

Sie als Regierungschefin möchten nun Ihr Parlament davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, dieses bilaterale Klimaabkommen einzuhalten. [PAUSE] Doch im Parlament regt sich Widerstand.

Sie nehmen beide Bedenken zur Kenntnis. [PAUSE]

Als Nächstes stellen Sie eine Kosten-Nutzen-Analyse auf.

Die Kosten, um die CO2-Emissionen bis 2050 auf Netto-Null zu senken, betragen für jedes Land 5 Mrd. Schweizer Franken. Das ist viel Geld. Dieses Geld wird beispielsweise für Investitionen in erneuerbare Energien oder eine verbesserte Energieeffizienz benötigt. Mithilfe von neuen Technologien können Treibhausgasemissionen reduziert werden.

Da Klimaschutz ein globales öffentliches Gut ist, hängt der Nutzen der Emissionsvermeidung davon ab, wie viele Länder sich daran beteiligen. Unabhängig davon, wo auf der Welt Treibhausgasemissionen eingespart werden – am Ende profitieren alle Länder.

Unter Nutzen ist ein stabileres Klima zu verstehen. Durch die Emissionsvermeidung können mögliche Folgen der Erderwärmung vermindert oder verhindert werden. Zu den Folgen der Erderwärmung zählen beispielsweise die Zunahme von Dürren, von Überschwemmungen, der Zahl an extremen Wettereignissen und abschmelzenden Gletschern. Es geht also darum, den Klimawandel einzudämmen und unwiederbringliche Schäden auf Mensch und Ökosystem zu verringern.

Sie können für Ihre Analyse von folgenden Effekten ausgehen:

Beide Länder entscheiden nun unabhängig voneinander, ob sie das Klimaabkommen einhalten wollen und bereit sind, die 5 Mrd. Schweizer Franken für Klimaschutz auszugeben. Oder ob sie das Abkommen stattdessen komplett ignorieren wollen.

Sie sind die Regierungschefin: Wie entscheiden Sie?