Viele Menschen leben heute in einem Wohlstand, den sich frühere Generationen kaum vorstellen konnten. Welche Kräfte stecken hinter diesem Wohlstandsgewinn? Wieso zeigen sich diese Kräfte nicht überall in gleichem Masse? Und was kann gegen die mancherorts nach wie vor verbreitete Armut getan werden? Hier skizzieren wir Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen.

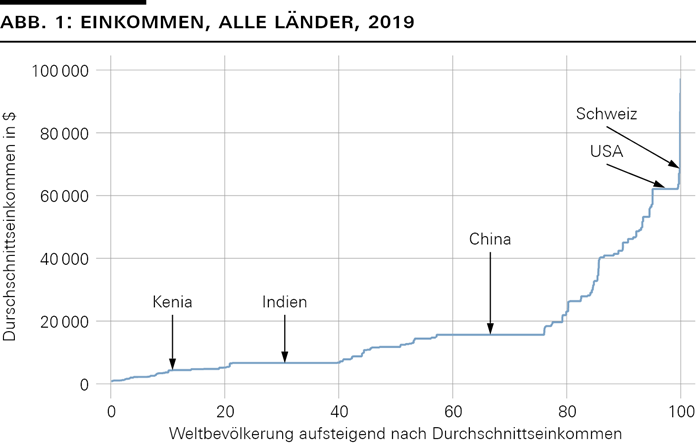

Es ist offensichtlich: Wir leben in einer Welt der Unterschiede – in vielerlei Hinsicht. Und was im Allgemeinen zutrifft, gilt insbesondere auch für eine Grösse, die uns alle unmittelbar berührt: den wirtschaftlichen Wohlstand. So übersteigt beispielsweise das schweizerische Durchschnittseinkommen dasjenige von Bolivien um das Achtfache und dasjenige von Kenia um das Sechzehnfache. Abbildung 1 illustriert die weltweiten Einkommensunterschiede, indem sie die Weltbevölkerung aufsteigend nach durchschnittlichem Jahreseinkommen aufreiht. Es zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den weltweit tiefsten und höchsten Einkommen noch um einiges grösser sind als Faktor 16. Aber auch die Unterschiede zwischen den mittleren und den hohen Einkommen sind beträchtlich.

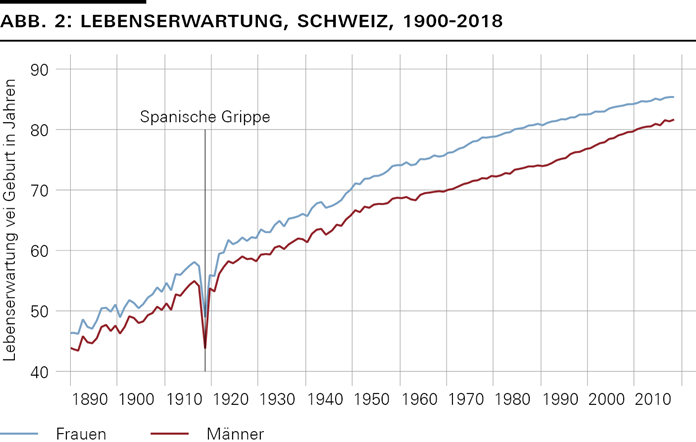

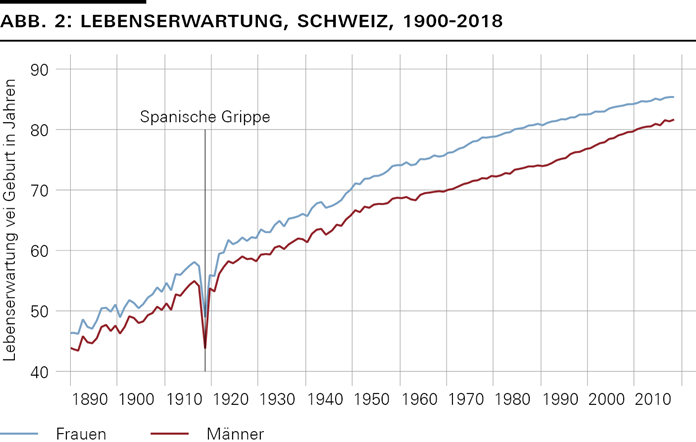

Wirtschaftlicher Wohlstand ist eine wichtige Grösse. Sie beeinflusst nicht nur, was wir uns «leisten können», d.h. unsere Konsummöglichkeiten, sondern auch andere zentrale Grössen wie etwa Gesundheit, Lebenserwartung, Bildung – und vielleicht sogar wie glücklich die Menschen im Allgemeinen sind. Auch in diesen Dimensionen finden sich somit grosse Unterschiede über Länder hinweg. Aber selbstverständlich existieren nicht nur Differenzen im Hier und Jetzt. Wie sich am Beispiel der Schweiz schön illustrieren lässt, können sich auch über die Zeit grosse Unterschiede ergeben. So stieg gemäss einer Schätzung das schweizerische Durchschnittseinkommen über die letzten 100 Jahre um etwa das Achtfache. Wie sich aus Abbildung 2 erschliessen lässt, ging dieser Anstieg mit einer Steigerung der Lebenserwartung von rund 26 Jahren einher

Worin begründen sich diese enormen Unterschiede im Vergleich zwischen Ländern und über die Zeit? Wie kommt es, dass die Schweiz von heute achtfach höhere Einkommen generiert als etwa das heutige Bolivien oder die Schweiz von vor 100 Jahren? Welche Faktoren treiben oder hemmen das Wirtschaftswachstum – also jenen Prozess, der mit der Zeit Wohlstand schafft? Die Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich schon seit Langem mit diesen wichtigen und spannenden, aber auch vielschichtigen Fragen. Der vorliegende Fachtext fasst zusammen, was sich gemäss aktuellem Wissensstand dazu sagen lässt. Eine wichtige Bemerkung vorab: Fragen nach den Quellen des Wachstums lassen sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen beantworten. Ziel dieses Fachtexts ist es, die Lesenden Schritt für Schritt durch drei Ebenen zu begleiten, von «oben» nach «unten».

Das Einkommen in einer Volkswirtschaft fällt nicht einfach vom Himmel – es muss produziert werden, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Zwischen Einkommen und Produktion besteht somit ein enger Zusammenhang. Jeder Franken, der für den Kauf von Gütern – Waren (z.B. Kleider) und Dienstleistungen (z.B. Fitnesscenter) – ausgegeben wird, endet über kurz oder lang in irgendeinem Portemonnaie, beispielsweise als Bestandteil eines Lohns oder eines Kapitaleinkommens. Der Gesamtwert der Produktion entspricht deshalb der Summe aller Einkommen. Einkommen und Produktion sind zwei Seiten derselben Medaille. Unterschiede im Einkommen lassen sich auf Unterschiede in der Produktion zurückführen.

Der Gesamtwert der Produktion in einem bestimmten Zeitraum wird mit dem Bruttoinlandprodukt (BIP) gemessen. Der betrachtete Zeitraum ist oft ein Jahr. Verändert sich das BIP von einem Jahr zum nächsten, sprechen wir von positivem oder negativem Wachstum, je nach Vorzeichen der Veränderung

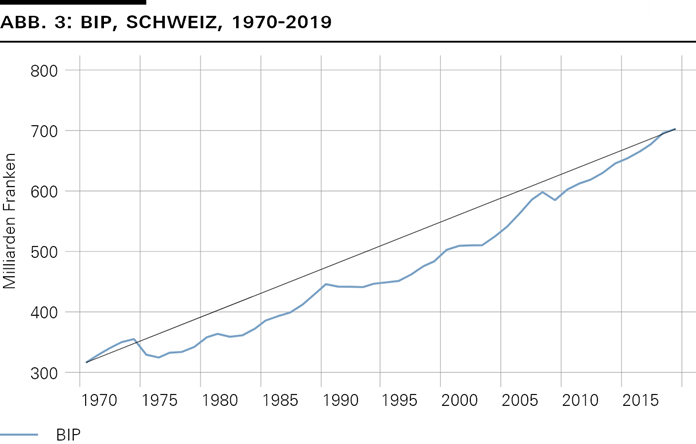

Teilt man das BIP durch die Grösse der Bevölkerung, erhält man das BIP pro Kopf – oder eben das Durchschnittseinkommen. Das BIP pro Kopf kann demnach als Mass für den Wohlstand betrachtet werden. Und damit haben wir bereits eine erste Erklärung für die grossen Wohlstandsunterschiede, die wir in manchen Ländern im zeitlichen Vergleich beobachten. Sie widerspiegeln, dass vielerorts die Produktion über die Jahre stärker gewachsen ist als die Bevölkerung. Generell gilt: Ein grosser Anstieg der Einkommen ergibt sich dann, wenn die durchschnittliche Wachstumsrate des BIP pro Kopf – das Trendwachstum – über längere Zeit positiv ist. Betrachten wir wiederum Zahlen für die Schweiz. Während das BIP in dem von Abbildung 3 dargestellten Zeitraum um 1,6% pro Jahr wuchs, betrug die durchschnittliche Wachstumsrate des BIP pro Kopf 1,0% pro Jahr. Die Differenz von 0,6% spiegelt das Bevölkerungswachstum wider.

Das Bruttoinlandprodukt ist ein Konzept aus den 1940er-Jahren. Es wurde zur «Vermessung» einer auf Massenproduktion von Waren ausgerichteten Wirtschaft entwickelt. Schon damals war klar, dass das Konzept Grenzen hat. So vermag es Qualitätsverbesserungen nur unvollständig abzubilden. Ein Beispiel: Smartphones bieten heute viel mehr Funktionalität und Leistung als früher, ihr Preis ist aber nur wenig angestiegen. Trotz erheblicher Qualitätsverbesserung ist also der Beitrag eines jeden Geräts zum BIP nahezu unverändert geblieben. Weiter lässt das BIP Aktivitäten aus, die nicht auf dem Markt gehandelt werden. Ein Beispiel ist die unbezahlte Care-Arbeit (z.B. Kinderbetreuung). Mit dem steigenden Angebot von «kostenlosen» digitalen Dienstleistungen (z.B. Google Search, soziale Medien, Wikipedia) hat sich dieses Problem jüngst verschärft. Es gibt deshalb eine lebhafte Debatte darüber, wie die «digitalen Ökonomien» des 21. Jahrhunderts besser vermessen werden könnten.

Aus der bisherigen Diskussion folgt auch eine erste Erklärung für die grossen Wohlstandsunterschiede, die wir gegenwärtig zwischen Ländern beobachten: Die Länder der westlichen Welt (z.B. die Schweiz, viele EU-Mitglieder, die USA) erzielten über viele Jahrzehnte hinweg höhere Wachstumsraten als manche Länder beispielsweise in Lateinamerika oder Afrika. Die heutigen Unterschiede sind also die Folge von unterschiedlichem Wachstum des BIP pro Kopf in der Vergangenheit. Interessant hierbei: Scheinbar kleine Differenzen haben riesige Effekte. Hier ein einfaches Zahlenbeispiel. Betrachten wir zwei Länder mit anfänglich gleichem BIP pro Kopf. Wenn nun das erste Land durchschnittlich mit 4% pro Jahr wächst, das zweite aber nur mit 2%, dann ist das BIP pro Kopf im ersten Land schon nach 36 Jahren – also nach rund einer Generation – doppelt so hoch als im zweiten. Es zeigt sich: Findet man Mittel und Wege, die Wachstumsrate des BIP pro Kopf permanent um einen oder zwei Prozentpunkte anzuheben, so ist der über einen längeren Zeitraum kumulierte Wohlstandsgewinn (Compound Growth) sehr gross.

Wenn ein Anstieg des Durchschnittseinkommens mit einem ungefähr ausgeglichenen Wachstum aller Einkommen einhergeht, sprechen wir von inklusivem Wachstum. Tatsächlich beobachten wir aber, dass in einigen Ländern die höheren Einkommen über die letzten 40 Jahre stärker gestiegen sind als die tieferen. Solch wenig inklusives Wachstum hat in den betroffenen Ländern zu einer höheren Einkommensungleichheit geführt. So zeigen z.B. Daten für die USA, dass seit ungefähr 1980 die einkommensschwächere Hälfte der Bevölkerung wenig vom Wachstum profitieren konnte. In der Schweiz deuten die Daten auf eine ausgeglichenere Entwicklung hin. Ansteigende Einkommensungleichheit wird bisweilen als mögliche Erklärung für die mancherorts zunehmende politische Polarisierung angeführt.

Wir haben nun einen ersten Anhaltspunkt dafür, worin sich die eingangs dokumentierten Wohlstandsunterschiede begründen: Vielerorts steigen die Durchschnittseinkommen, weil pro Kopf immer mehr Waren und Dienstleistungen produziert werden – wobei dieser Wachstumsprozess in einigen Ländern schneller vonstattengeht als in anderen. Allerdings: Eine wirklich abschliessende Erklärung scheint dies nicht zu sein. Vielmehr verleitet sie zu neuen Fragen. Eine davon ist, welche Kräfte hinter dem stetigen Wachstum des BIP pro Kopf stecken.

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns vergegenwärtigen, was es zur Produktion von Waren und Dienstleistungen braucht. Sicherlich benötigt es Arbeitskräfte. Aber nicht nur: Es gibt eine ganze Palette weiterer Produktionsfaktoren, die eine grosse Rolle spielen. An erster Stelle sei hier das Sachkapital genannt, sowohl das materielle (z.B. Computer, Maschinen, Gebäude) als auch das immaterielle (z.B. Software). Zu den nicht minder wichtigen Produktionsfaktoren gehören die Bildung der Arbeitskräfte (Humankapital) sowie das allgemeine technische Wissen über die Herstellung von Gütern. Und schliesslich gilt es auch, die natürlichen Ressourcen (z.B. Boden, Wasser, Metalle) zu erwähnen. Verbessert sich in einer Volkswirtschaft die Verfügbarkeit eines oder mehrerer dieser Faktoren, so erhöht sich die Produktion pro Arbeitskraft. Anders ausgedrückt: Verbesserungen etwa in der Ausstattung mit Sachkapital, in der Bildung oder im technischen Wissen erhöhen die Arbeitsproduktivität.

![]()

Betrachten wir das Beispiel eines Architekturbüros. Früher konstruierte eine Architektin ein Modell für ein Haus in zeitintensiver Handarbeit und zeichnete die entsprechenden Pläne manuell am Reissbrett.

Heute werden Häuser mithilfe eines 3-D-Zeichenprogramms designt. Diese Software läuft auf einem Computer mit einem leistungsfähigen Prozessor, visualisiert das Ergebnis auf einem riesigen Flatscreen, spuckt die Pläne auf einem Plotter aus und produziert das physische Modell mithilfe eines 3-D-Druckers. Einfache Kapitalformen wie etwa Schere, Lineal und Reissbrett wurden also über die Zeit ergänzt durch Kapital in Form von Computern, Flatscreens und 3-D-Druckern – Arbeitsgeräte, die es nur dank stetigem Fortschritt im technischen Wissen gibt. Die Architektin ist deshalb heute produktiver als früher. Dabei ist der Produktivitätsgewinn besonders dann deutlich, wenn die Architektin über eine gute (Weiter-)Bildung verfügt. Ähnliche Beispiele lassen sich in vielen anderen Branchen finden. Daher ist die Arbeitsproduktivität auch insgesamt angestiegen – und mit ihr das BIP pro Kopf.

Betrachten wir nun etwas allgemeiner, wie es in einer Volkswirtschaft zu einer Verbesserung in der Verfügbarkeit der Produktionsfaktoren kommt. Wir beginnen mit dem Sachkapital, gehen dann zur Bildung und gelangen schliesslich zur eigentlichen Triebfeder des Wachstums, dem technischen Wissen.

Zusätzliches Sachkapital entsteht, wenn Firmen investieren – z.B. in Software, elektronische Geräte, Maschinen, Gebäude. Auch der Staat investiert, beispielsweise im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Wie das vorangehende Beispiel verdeutlicht, trugen etwa Architekturbüros über die vergangenen Jahrzehnte zum «Kapitalstock» bei, indem sie in 3D-Zeichenprogramme, leistungsfähige Computer und 3D-Drucker investierten. Wenn wir vom Investieren sprechen, sollten wir umgehend einen weiteren Begriff einführen: das Sparen. Ganz ähnlich wie Einkommen und Produktion ein unzertrennliches Paar bilden, sind auch Investieren und Sparen zwei Seiten der gleichen Medaille: Um sich die notwendigen Mittel für Investitionen zu beschaffen, nehmen Firmen Kredite bei Banken auf – Kredite, welche die Banken finanzieren, indem sie Ersparnisse von Haushalten entgegennehmen

Wie nachhaltig ist stetiges Wirtschaftswachstum? Kritiker argumentieren, dass Wachstum unweigerlich zu Klimawandel, einer fortschreitenden Zerstörung der Umwelt und einer Übernutzung natürlicher Ressourcen auf Kosten zukünftiger Generationen führe. Betrachten wir die Klimaproblematik etwas genauer. Bei der Produktion und dem Konsum von Gütern entsteht oft CO2. Der Ausstoss von neuem CO2 in die Atmosphäre treibt wiederum die Klimaerwärmung an – mit mannigfaltigen Folgen für Mensch und Umwelt. In jüngerer Zeit wurden allerdings Anstrengungen unternommen, den CO2-Ausstoss bei der Produktion und dem Konsum von Gütern zu reduzieren – nicht zuletzt mithilfe technischer Innovationen wie Wind- oder Solarstrom. Eine entscheidende Frage ist, ob solche Anstrengungen ausreichen können, um trotz stetiger Produktionsausweitung den CO2-Ausstoss gegen null zu senken. Derzeit sinkt der globale Ausstoss nicht, sondern steigt weiter an. Es ist also klar, dass grosse zusätzliche Anstrengungen notwendig sind, um den Klimawandel zu stoppen. Im Rahmen globaler Klimaabkommen haben sich viele Länder dazu verpflichtet, solche zusätzlichen Anstrengungen zu unternehmen.

Zwischen Sachkapital und Bildung gibt es wichtige Parallelen. Insbesondere entsteht beides durch Investitionen, wobei wir im letzteren Falle von Bildungsinvestitionen sprechen. Deshalb wird Bildung auch oft als Humankapital bezeichnet. Bildungsinvestitionen werden von verschiedenen Parteien vorgenommen. In manchen Ländern betreibt oder finanziert der Staat eine breite Palette von Bildungseinrichtungen. In der Schweiz reicht diese von den Grundschulen über die Berufsschulen und Gymnasien bis hin zu den Universtäten. Weiter existieren viele Bildungsangebote, die von privater Seite betrieben werden, so etwa Angebote in der beruflichen Weiterbildung. Um beim vorangehenden Beispiel des Architekturbüros zu bleiben: Für Architektinnen und Architekten gibt es unzählige Seminare, in denen die effektive Anwendung von 3-D-Zeichenprogrammen vermittelt wird. Und schliesslich finden Bildungsinvestitionen auch innerhalb von Firmen statt, etwa wenn neue Mitarbeitende mittels On-the-Job-Training in ihre Aufgaben eingeführt werden. Nicht zuletzt wegen der vielfältigen Formen von Bildungsinvestitionen gibt es kaum verlässliche Zahlen bezüglich deren Gesamthöhe. Allein die staatlichen Bildungsausgaben in der Schweiz betragen rund 5% des BIP. Ähnlich wie beim Sachkapital gilt Folgendes: Vergleichen wir zwei Volkswirtschaften, die ausser beim Anteil der Bildungsinvestitionen am BIP identisch sind, so verfügt die Volkswirtschaft mit dem höheren Anteil über eine höhere Arbeitsproduktivität und daher ein höheres BIP pro Kopf.

Mindestens seit der industriellen Revolution vor mehr als 200 Jahren wurde technischer Fortschritt immer wieder von der Angst begleitet, dass uns die Arbeit «ausgehen» könnte. Aktuell gibt es diese Befürchtung, weil vielerorts die fortschreitende Automatisierung zu einer starken Reduktion von Jobs im mittleren Lohnsegment (Buchhalterin, Sales Manager) führt. Bis jetzt haben sich solche Ängste aber immer als unbegründet erwiesen, weil der Verlust bestehender Arbeitsplätze stets von der Entstehung neuer Jobs wettgemacht wurde. So scheint es auch diesmal zu sein: Gegenwärtig entstehen viele zusätzliche Jobs im tieferen Lohnsegment (Pflege, Personal Services), aber auch in hochbezahlten Bereichen (Management, R&D). Fazit: Die Arbeit wird uns auch diesmal kaum ausgehen, aber möglicherweise kommt es zu einer stärkeren Polarisierung der Lohnverteilung.

Wenn sich der Stand des technischen Wissens verbessert, sprechen wir von technischem Fortschritt. Diesen gibt es in vielerlei Hinsicht. Technischer Fortschritt führt beispielsweise zu neuen Produkten (wie etwa 3-D-Drucker). In diesem Zusammenhang sprechen wir von Produktinnovationen. Technischer Fortschritt kann sich aber auch in Prozessinnovationen, d.h. der effizienteren Gestaltung von Produktionsprozessen, zeigen. Fortschritt im technischen Wissen ist zu einem guten Teil das unmittelbare Resultat angewandter Forschung und Entwicklung durch private Firmen. Auch im deutschen Sprachraum hat sich dafür der englische Ausdruck «Research and Development», oder R&D, eingebürgert. Angewandte R&D basiert aber oft auf neuen Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung, so wie sie etwa an den Universitäten betrieben wird. Beispielsweise beruht moderne Software wie die erwähnten 3-D-Zeichenprogramme auf jüngeren Erkenntnissen aus der Mathematik. Grundlagenforschung und angewandte R&D bilden ein Paar. Letztere «übersetzt» neue wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Produktverbesserungen und neue Produkte. In Ländern, die in puncto Forschung zur Spitzengruppe gehören, betragen die Ausgaben für angewandte R&D und Grundlagenforschung zusammen etwa 2 bis 4% des BIP.

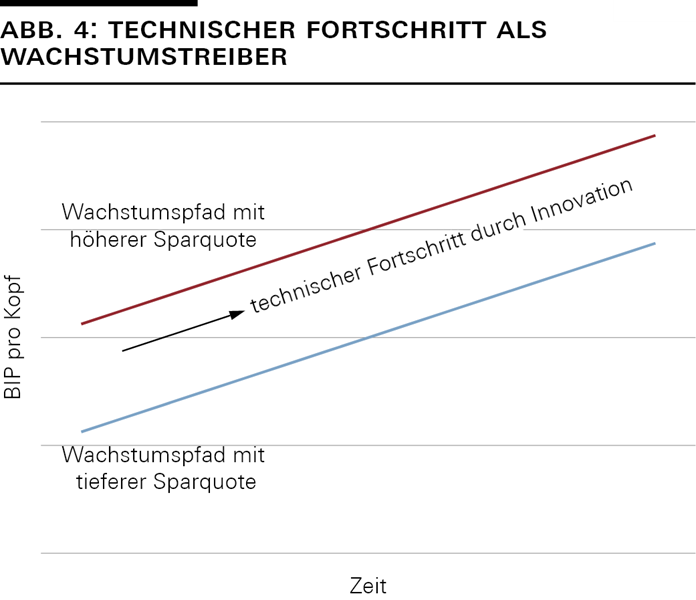

Der technische Fortschritt ist die eigentliche Kraft hinter dem langfristigen Wachstum des BIP pro Kopf, das wir in vielen Ländern beobachten

Wir haben nun detailliertere Antworten auf die Frage nach den Ursachen hinter den eingangs dokumentierten Wohlstandsunterschieden. Der stetige technische Fortschritt, begleitet durch die Anhäufung von Sach- und Humankapital, erhöht über die Zeit die Arbeitsproduktivität und damit das BIP pro Kopf. Die Wohlstandsunterschiede zwischen den Ländern liegen nun darin begründet, dass die Aufwendungen (gemessen am BIP) für Forschung, Sach- und Humankapital über die Länder hinweg stark variieren. Aber auch diese Erklärung ist nicht abschliessend, sondern wirft wieder neue Fragen auf. Unter anderem: Warum unterscheiden sich Länder in diesen für den Wachstumsprozess so zentralen Aufwendungen?

Das mag verschiedene Gründe haben. Hier konzentrieren wir uns auf eine Erklärung, die in jüngerer Zeit viel Beachtung gefunden hat. Diese betont die Wichtigkeit von Institutionen und Sozialkapital. Was ist damit gemeint? Um dies zu verstehen, sollten wir uns an eine einfache Tatsache erinnern. Unternehmen interessieren sich besonders dann für neues Sachkapital oder angewandte R&D, wenn sie sich davon einen höheren Gewinn versprechen. Ähnliches gilt fürs Humankapital: Eine wichtige Motivation für eine Berufsausbildung, ein Studium oder eine Weiterbildung ist das Erzielen eines höheren Lohns oder besserer Arbeitsbedingungen. Mit anderen Worten: Das Erlangen eines wirtschaftlichen Vorteils bildet oft den Anreiz, Investitionen ins Sach- und Humankapital zu tätigen oder angewandte R&D zu betreiben. Zusätzlich zum Anreiz braucht es aber auch die Möglichkeit: Firmen können nur dann investieren, wenn sie Zugang zu Krediten haben. Eine junge Firma mit einer innovativen Idee kann nur dann Erfolg haben, wenn es keine hohen Markteintrittsbarrieren gibt. Und schliesslich können sich jüngere Menschen nur dann ihren Fähigkeiten entsprechend ausbilden, wenn das Bildungssystem nicht nur einer Minderheit offensteht. Gute Institutionen sind solche, die Anreize schaffen und Möglichkeiten breit absichern. Dabei hilft das Sozialkapital.

Gute Institutionen haben zahlreiche Aspekte. Schauen wir uns einige konkret an. Wir haben gesehen, dass die Erwartung eines wirtschaftlichen Vorteils oft den Anreiz für Investitionen und Innovation bildet. Gute Institutionen sorgen dafür, dass die höheren Gewinne oder Löhne – sollten sie sich tatsächlich realisieren – auch wirklich denen zugutekommen, die investiert oder innoviert haben. Mit anderen Worten: Gute Institutionen schützen Menschen und Firmen davor, dass die Erträge ihrer Anstrengungen im Nachhinein enteignet werden – sei es durch die Regierung, durch Korruption in der öffentlichen Verwaltung oder durch private Mafias. Zum Schutz der Eigentumsrechte gehört auch, dass die Ergebnisse von R&D nicht einfach von der Konkurrenz kopiert werden können. Wäre dies möglich, gäbe es für R&D-Aufwendungen kaum einen Anreiz: Bei einem Erfolg würde die innovative Firma umgehend von anderen Firmen konkurrenziert, welche die Innovation einfach kopieren; unter starker Konkurrenz lässt sich aber kaum ein Gewinn erzielen, der die R&D-Aufwendungen wieder ausgleichen würde. Aus diesem Grund existieren Patentgesetze. Diese geben Firmen, die beispielsweise ein neues Produkt entwickelt haben, für eine gewisse Zeit das alleinige Recht, die Innovation zu verwerten.

Andere Aspekte guter Institutionen sind wichtig für die breite Absicherung von Möglichkeiten. An erster Stelle sei hier ein funktionierendes Rechtswesen erwähnt. Damit ist gemeint, dass Rechtsstreitigkeiten zwischen Vertragsparteien schnell und gesetzeskonform entschieden werden. Dies ist u.a. für ein effizientes Kreditwesen wichtig – und damit für die Vergabe von Bankkrediten, die es Firmen ermöglichen, in neues Sachkapital zu investieren. Weiter wichtig ist eine robuste Wettbewerbspolitik. Eine solche verhindert, dass grosse Firmen ihre starke Marktstellung dazu nutzen, einem neuen und innovativen Konkurrenten den Markteintritt zu verunmöglichen. Und schliesslich stellen gute Institutionen sicher, dass jüngeren Menschen nicht die passende Ausbildung verunmöglicht wird, weil sie die entsprechenden Kosten nicht tragen können (Chancengleichheit in der Bildung). Dies kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen, etwa durch staatliche Schulen und Universitäten, Stipendienprogramme oder durch die Abgabe von Bildungsgutscheinen

Viele Forscherinnen und Forscher sind sich darüber einig, dass gute Institutionen in der Gestalt eines tiefen Korruptionsniveaus oder eines funktionierenden Rechtswesens beste Voraussetzungen für Investitionen und Innovation sind. Allerdings scheinen gute Institutionen keine absolut zwingenden Voraussetzungen zu sein. China erzielt seit geraumer Zeit sehr hohe Wachstumsraten, obwohl das Land im internationalen Vergleich z.B. stark von Korruption betroffen ist. Dieser «Widerspruch» wird manchmal «China-Paradox» genannt. Zurzeit gibt es keine unumstrittenen Erklärungen dafür. Was hingegen klarer ist: Sowohl die seit den 1980er-Jahren schrittweise erfolgte wirtschaftliche Öffnung des Landes als auch das stetige Experimentieren mit wirtschaftspolitischen Reformen haben einen wichtigen Beitrag zum «chinesischen Wachstumswunder» geleistet. Überdies war China in den 1980er-Jahren eines der ärmsten und technologisch rückständigsten Länder der Welt. Zu Beginn der Öffnungs- und Reformphase gab es also ein grosses Potenzial, durch die schnelle Imitation andernorts bereits existierender Technologien und Ideen rasant zu wachsen (Aufholwachstum). China hat dieses Potenzial zweifellos erfolgreich genutzt.

Wir wissen es alle: Unser tägliches (Wirtschafts-)Leben beruht in hohem Masse auf Kooperation in den unterschiedlichsten Formen. Wie eben angesprochen, kooperiert z.B. eine Firma, die in neues Sachkapital investieren möchte, mit einer Bank. In dieser Zusammenarbeit stellt die Bank heute einen Kredit zur Verfügung; im Gegenzug verpflichtet sich die Firma, diesen inklusive Zinsen zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuzahlen. Kooperation findet aber selbstverständlich auch innerhalb von Firmen statt. Beispielsweise beteiligen sich Firmen bisweilen finanziell an der Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden – gegen das Versprechen, dass Letztere nach Abschluss der Weiterbildung die Firma nicht gleich verlassen.

Historische Studien zeigen, dass die institutionellen Voraussetzungen für Forschung und Innovation in Europa am Vorabend der industriellen Revolution besonders günstig waren. Die politische Zersplitterung Europas führte zu einem «Wettbewerb» um die klügsten Köpfe. Dies gab Herrschern einen Anreiz, gute Bedingungen (freilich aus damaliger Perspektive) für die Wissenschaft zu schaffen. Bis heute haben Forschungsinstitutionen in Europa einen hohen Stellenwert. Doch von Europa gingen nicht nur positive Impulse aus. Betrachten wir den jahr-hundertelangen europäischen Sklavenhandel in Afrika. Studien zeigen, dass Angehörige von Bevölkerungsgruppen, deren Vorfahren stark von der Versklavung betroffen waren, noch heute ihrem Umfeld (z.B. Nachbarn oder lokalen Behörden) relativ wenig Vertrauen entgegenbringen. Fazit: Ereignisse aus der ferneren Vergangenheit scheinen die Institutionen und das Sozialkapital eines Landes bis heute beeinflussen zu können.

In dieser auf Kooperation aufbauenden Welt spielt Sozialkapital eine grosse Rolle. Unter Sozialkapital versteht man grob das informelle Beziehungsnetzwerk von Menschen, inklusive der dazugehörigen Normen und Werte. Sozialkapital sorgt dafür, dass man grösseres Vertrauen darin haben kann, dass die im Rahmen von Kooperationen gemachten Versprechungen auch eingehalten werden. Vertrauen erleichtert die Kooperation – es ist das Schmiermittel, das die Zusammenarbeit geschmeidiger macht. Selbstverständlich ist es wichtig, dass eine Bank einen unredlichen Kreditnehmer mithilfe eines funktionierenden Rechtswesens zur Rückzahlung eines Kredites zwingen kann (gute Institutionen). Aber noch besser ist es, wenn die Bank darauf vertrauen kann, dass der Kreditnehmer erst gar nicht versuchen wird, der abgemachten Rückzahlung zu entkommen.

Kehren wir nun wieder zur Frage vom Anfang dieses Kapitels zurück: Warum sehen wir im Ländervergleich so grosse Unterschiede in der Investitions- und Innovationstätigkeit? Die Antwort liegt auf der Hand: Die Voraussetzungen für die Anhäufung von Kapital und für R&D sind nicht in allen Ländern gleich günstig. In Ländern mit schlechten Institutionen (hohe Korruption, nicht funktionierendes Rechtswesen, abgeschottetes Bildungssystem) und tiefem Sozialkapital (wenig Vertrauen) sind die Voraussetzungen unvorteilhaft. Nur wenige Menschen und Firmen haben einen Anreiz und die Möglichkeit, zu investieren oder innovativ zu sein. In Ländern mit guten Institutionen und hohem Sozialkapital trifft das Gegenteil zu. Auf diese Weise tragen die weltweiten Unterschiede in den Institutionen und im Sozialkapital zu den in Abbildung 1 dokumentierten grossen Wohlstandsdifferenzen zwischen den Ländern bei. Konkret: Ein Teil der Begründung für den sechzehnfachen Unterschied zwischen dem schweizerischen und dem kenianischen Durchschnittseinkommen liegt darin, dass die Schweiz ein tieferes Korruptionsniveau, ein effizienteres Rechtswesen und ein zugänglicheres Bildungssystem hat.

Tatsächlich sind heute viele Forscherinnen und Forscher, die sich mit Wirtschaftswachstum beschäftigen, der Ansicht, dass mangelhafte Institutionen und geringes Sozialkapital die zentralen und tief verwurzelten Ursachen für den mancherorts langanhaltenden wirtschaftlichen Stillstand sind. Dies schliesst nicht aus, dass es weitere Ursachen gibt (z.B. geografische oder kulturelle Faktoren). Untersuchungen verweisen aber auf die besondere Rolle von Institutionen und Sozialkapital. Vieles deutet auch darauf hin, dass gute Institutionen, Sozialkapital und Demokratie Hand in Hand gehen. Schliesslich haben es in der Demokratie die Wählerinnen und Wähler in der Hand, die politisch Verantwortlichen für mangelhafte Institutionen mit der Abwahl zu bestrafen. Einiges liegt aber noch im Dunkeln. Deshalb beschäftigt sich die aktuelle Forschung intensiv mit der Frage, wie genau gute Institutionen und Sozialkapital entstehen – oder eben nicht. Dabei tauchen die Forscherinnen und Forscher nicht selten tief in die Geschichte ein. Mit anderen Worten: Sie beschäftigen sich mit noch tiefer liegenden Ebenen, als wir das hier tun können. Die Box «Wie die Vergangenheit die Gegenwart mitprägt» gibt hierzu einen kurzen Einblick.

Über die letzten Jahrzehnte ist die weltweite Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, stark gesunken. Dies liegt u.a. daran, dass in China und Indien Armut heute viel weniger verbreitet ist als früher. Das starke Wachstum des BIP pro Kopf in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Welt hat geholfen, Hunderte Millionen Menschen aus der Armut zu befreien. Doch längst nicht in allen Ländern mit (anfänglich) tiefem BIP pro Kopf ist dieses über die vergangenen Jahrzehnte stark gewachsen; wie bereits oben erwähnt, ist mancherorts auch langanhaltende Stagnation zu beobachten. Unter anderem deshalb ist die heutige Welt nicht frei von Armut. Nach Schätzungen leben in den Ländern mit tiefen oder mittleren Durchschnittseinkommen noch immer etwa 700 Millionen Menschen in extremer Armut. Entwicklungszusammenarbeit zielt oft darauf ab, die verbliebene Armut weiter zu reduzieren – dies im Einklang mit den 2015 verabschiedeten «Sustainable Development Goals», die ein Ausmerzen der extremen Armut bis 2030 verlangen.

Vor diesem Hintergrund besteht Entwicklungszusammenarbeit heute vielfach darin, mitzuhelfen, Menschen den Weg aus der Armut zu ebnen. Konkret bedeutet dies beispielsweise einen besseren Zugang zu Bildungs-, Gesundheits- und Finanz-dienstleistungen (inklusive Kreditvergabe). Entwicklungszusammenarbeit hilft also dabei mit, für arme Menschen Anreize und Möglichkeiten zu schaffen, aus eigener Kraft der Armut zu entfliehen. Diese Zusammenarbeit führt jedoch nicht immer zum gewünschten Resultat. Der Erfolg ist insbesondere dann gefährdet, wenn das Armutsproblem nicht primär in einem Fehlen von Knowhow und Ressourcen begründet liegt, sondern darin, dass die Behörden vor Ort korrupt sind oder z.B. mangels demokratischer Kontrolle schlicht kein Interesse an einer Zurückdrängung weitverbreiteter Armut zeigen. Nicht zuletzt deshalb erfolgt in der Praxis die Hilfe in manchen Fällen unter Umgehung der existierenden staatlichen Institutionen, beispielsweise indem auf Nichtregierungsorganisationen oder auf private Firmen zurückgegriffen wird

Ein solches Vorgehen ist indes nicht unbedenklich. Das Aufbauen von Parallelstrukturen birgt unter anderem die Gefahr, dass schwache staatliche Institutionen weiter ausgehöhlt werden. Aus der vorangehenden Diskussion wissen wir, dass gute Institutionen zentral für das langfristige Wachstum sind. Deshalb gibt es heute vermehrt Stimmen, die fordern, dass Entwicklungszusammenarbeit die existierenden staatlichen Institutionen stärker miteinbeziehen sollte – insbesondere dann, wenn ein Mindestmass an demokratischer Legitimation und Kontrolle existiert. Dies mag zwar kurzfristig mit höherem Aufwand und bescheideneren Resultaten verbunden sein. Aber wenn es auf diese Weise gelingen sollte, die staatlichen Institutionen zu stärken und Vertrauen zwischen den Bürgern und dem Staat aufzubauen, verbessern sich die Voraussetzungen für Wachstum und Armutsreduktion nachhaltig.

In manchen Ländern ist das Durchschnittseinkommen heute um ein Vielfaches höher als früher. So stieg beispielsweise das schweizerische Durchschnittseinkommen über die letzten 100 Jahre um rund das Achtfache. Solche Wohlstandsgewinne entstehen, wenn über lange Zeiträume die Produktion von Waren und Dienstleistungen – das Bruttoinlandprodukt (BIP) – schneller wächst als die Bevölkerung. Allerdings: Nicht überall wuchs das BIP pro Kopf ähnlich schnell. Darum zeigen sich heute auch im Ländervergleich grosse Unterschiede in den Wohlstandsniveaus.

Die eigentliche Triebfeder für das stetige Wachstum des BIP pro Kopf ist der technische Fortschritt. Dieser ermöglicht es Arbeitskräften, pro Zeiteinheit mehr Waren und Dienstleistungen zu produzieren. Technischer Fortschritt, zusammen mit den einhergehenden Investitionen in Sach- und Humankapital, steigert die Arbeitsproduktivität auf breiter Front. Technischer Fortschritt kann sich sowohl in Produkt- als auch Prozessinnovationen widerspiegeln. Er ist oft das Resultat angewandter Forschung und Entwicklung (R&D) von Firmen. Letztere greifen nicht selten neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung auf.

Um angewandte R&D zu betreiben oder in neues Kapital zu investieren, braucht es einen Anreiz und Möglichkeiten. Dies bedingt wiederum gute Institutionen. Darunter verstehen wir etwa den Schutz vor Enteignung (inkl. Patentschutz), ein funktionierendes Rechtswesen und geringe Hürden beim Zugang zu Märkten und zum Bildungssystem. Auch das Sozialkapital, und das damit einhergehende gegenseitige Vertrauen, ist diesbezüglich von Bedeutung. Die heutigen Wohlstandsunterschiede zwischen Ländern können letztlich zu einem erheblichen Teil auf Unterschiede in den Institutionen und im Sozialkapital zurückgeführt werden.