Schweizer Wirtschaftsgeschichte

Entwicklung des Detailhandels

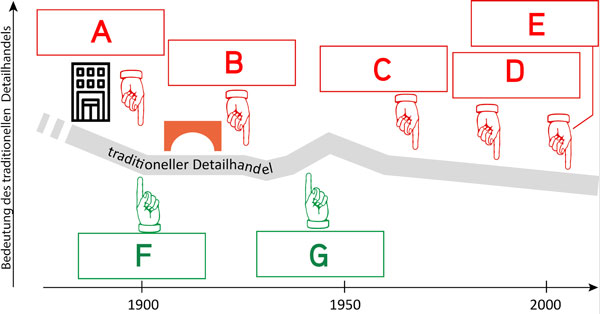

Lesen Sie den folgenden Lexikonartikel durch und tragen Sie die entsprechenden Begriffe in der Visualisierung ein.

«Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen die Warenhäuser mit umfassendem Angebot auf. [...] Einige dieser Unternehmungen entwickelten sich sehr dynamisch und verfügten bald über Niederlassungen in der ganzen Schweiz. Auf genossenschaftlicher Basis bildeten sich die Konsumvereine, die sich 1890 zum Verband schweizerischer Konsumvereine (ab 1970 Coop) zusammenschlossen. 1925 gründete Gottlieb Duttweiler die Migros, die 1941 ebenfalls die Rechtsform einer Genossenschaft annahm.

Der Detailhandel antwortete auf die Konkurrenz zuerst mit der Gründung von Einkaufsgenossenschaften [...]. Als Folge einer Gewerbepolitik, die einer prononcierten Mittelstandsideologie verpflichtet war, kam 1933 das Verbot der Vergrösserung und Neugründung von Warenhäusern und Filialgeschäften zustande, das bis 1945 in Kraft war. Seither setzte sich der Konzentrationsprozess im Detailhandel fort und viele kleine Betriebe gingen ein. Durch den Wegfall derPreisbindung der zweiten Hand entstanden neue Geschäftsformen (Denner von Karl Schweri, Discounthäuser, freiwillige Ketten, Verbrauchermärkte). Die Motorisierung erlaubte die Schaffung von Supermärkten und Einkaufszentren in Agglomerationen und ‹auf der grünen Wiese›. [...] Bis Ende des 20. Jahrhunderts breiteten sich die Einkaufszentren in allen Regionen des Landes aus. Viele gewerblich-mittelständische Strukturen, beispielsweise im Bereich der Einkaufsgenossenschaften, wurden durch diese Entwicklung verdrängt.

In neuester Zeit setzt sich die Tendenz zu grösserer Deregulierung durch, zum Beispiel in den Ladenöffnungszeiten. Neuartige Verkaufsformen (u.a. E-Commerce, Convenience Shops) belegen die Innovationsfreudigkeit der Branche. […]»

Quelle: Hans Stadler: Artikel «Detailhandel» im Historischen Lexikon der Schweiz (HLS) (Link)

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

Recherchieren und beschreiben Sie das wirtschaftliche Umfeld in der Zeit der Migros-Gründung (ein Webseite-Tipp: Link).

Adrian Ruprecht, Leiter der Berufsfachschule des Detailhandels, Bern, über die Entwicklung des Detailhandels in der Epoche der Gründung der Migros:

«Der Detailhandel hat sich in diesen Jahren so langsam entwickelt. Vorher hatte man einen Anbietermarkt: Was angeboten wurde, wurde gekauft. Dann entstand eine Konkurrenzsituation: Die Kunden konnten in unterschiedlichen Geschäften einkaufen, und wer am besten verkaufte und die beste Ware hatte, hatte am meisten Erfolg.»

Quelle: Adrian Ruprecht: Die Geschichte des Detailhandels. Radio SRF, 10. Oktober 2023 aus Anlass des 100-Jahr Jubiläums der Berufsausbildung im Detailhandel, Min. 7 (Link); hier gekürzte Transkription aus dem Dialekt Ruprecht

Ruprecht spricht in dieser kurzen Passage eine wichtige Veränderung des Marktes an, die sich in den 1920er- und 1930er-.Jahren zu entwickeln begann.

Beschreiben Sie, wodurch sich Anbieter- und Nachfragermarkt auszeichnen.

Welche Faktoren waren dafür ausschlaggebend, dass sich der Detailhandel in der Schweiz der 1920-er und 1930-er Jahre von einem Anbieter- zu einen Nachfragermarkt wandelte?

Sie kennen den modernen Begriff «Startup». Inwiefern war die Migros 1925 ein solches Startup? Nennen Sie stichwortartig gemeinsame Eigenschaften.

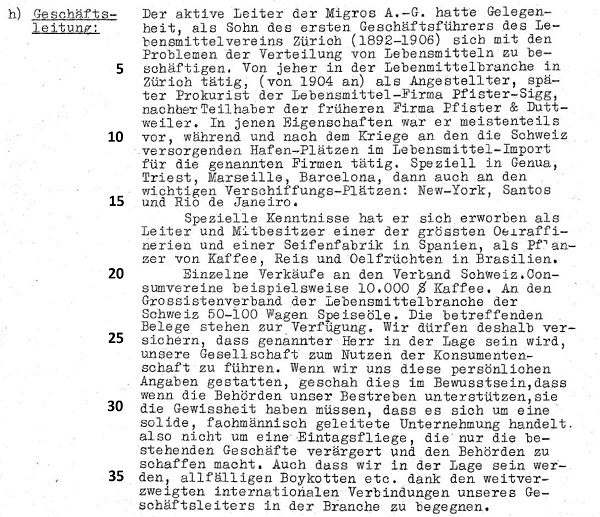

Duttweilers Lebenslauf:

In seinem 17-seitigen Gesuch um die Bewilligung des Strassenverkaufs an den Zürcher Polizeivorstand vom 10. August 1925 beschrieb Gottlieb Duttweiler sich selbst folgendermassen:

Quelle: Archiv Migros Genossenschaftsbund, Sign. CH-001871-8_770999, S. 2

Vergleichen Sie die Duttweilers Selbstcharakterisierung mit Ihrem Wissen über sein Leben bis 1925.

Markieren Sie diejenigen Stellen im Text, in denen Duttweiler Wertungen vornimmt. Zählen Sie auf, welche Qualitäten er für sich in Anspruch nimmt.

Welche Absichten stecken hinter dieser Selbstbiografie? Suchen und interpretieren Sie ent-sprechende Textstellen.

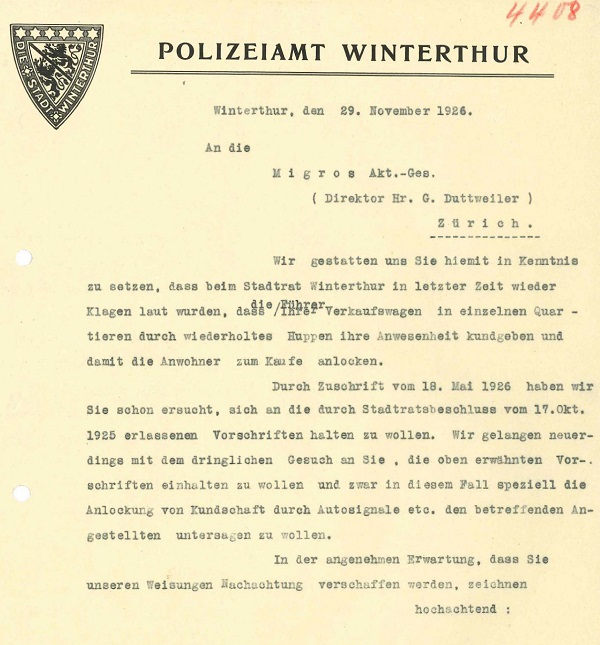

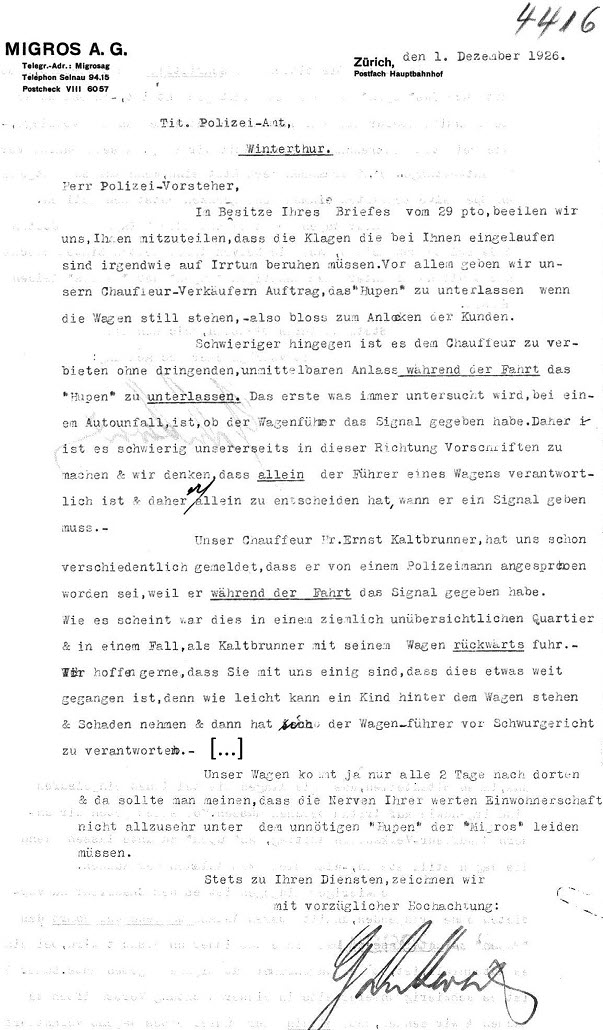

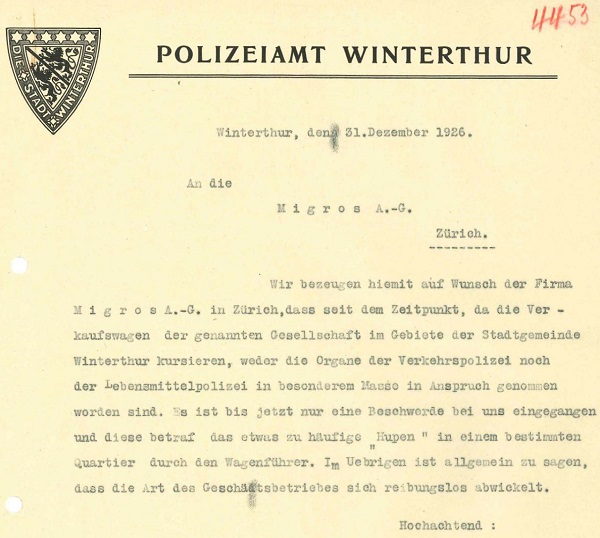

Das Hupen der Verkaufswagen:

Studieren Sie die vorliegenden Dokumentauszüge und fassen Sie den dahinterstehenden Konflikt in einer stichwortartigen Erzählung zusammen.

Dokument 1:

Dokument 2:

Dokument 3:

Quellen: Archiv Migros-Genossenschaftsbund, Sign. CH-001871-8_770983 (Kopiedurchschläge, deshalb unscharfe Schrift)

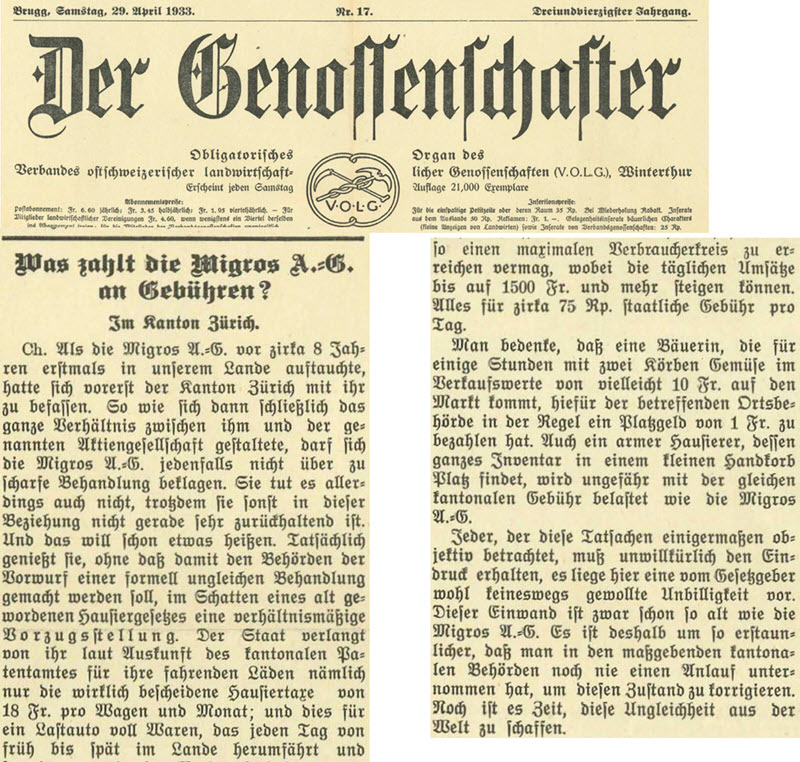

Ein Leitartikel:

Entziffern Sie die Schrift.

Quelle: Archiv Migros Genossenschaftsbund, Sign. CH-001871-8_770999

Ermitteln Sie aus dem Zeitungskopf, welche Organisation hinter dem Leitartikel stand und welche Interessen sie in der Lebensmittelproduktion vertrat.

Erklären Sie diese Absicht aufgrund der aus Teilaufgabe a) gewonnenen Erkenntnis.

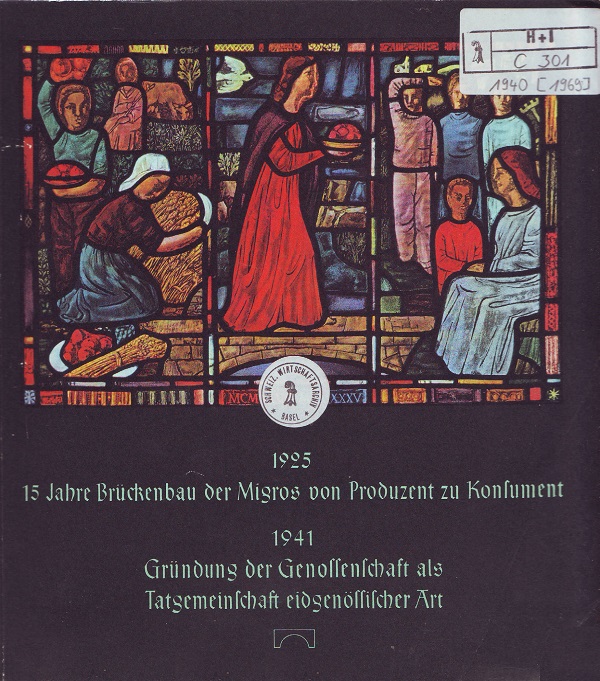

Umwandlung der Migros AG in eine Genossenschaft, 1941

Zur Umwandlung der Migros in eine Genossenschaft gab Duttweiler eine spezielle 88-seitige Broschüre heraus.

Quelle: Migros Basel, Zürich, Bern, St. Gallen (Hsg.): 1925–1940: 15 Jahre Brückenbau der Migros vom Produzent zum Konsument: Gründung der Genossenschaft als Tatgemeinschaft eidgenössischer Art. Zürich 1941 (Landibuch-Verlag)

Interpretieren Sie die Umschlagseite bezüglich Gestaltung und Text.

Ein Urteil über das «Migros-System», 1939

August Schirmer (1908–1973) war von 1932 bis zu seinem Tod im Aargauischen Gewerbeverband tätig und 1939 bis 1959 Nationalrat (FDP/AG). Er befasste sich in beiden Funktionen eingehend mit dem Detailhandel. In seiner Schrift «Der Spezereihandel, ohne Sentimentalität gesehen» setzte er sich 1939 auch mit der Migros auseinander. Er reagierte auf Duttweilers Vorschlag eines so genannten Girodienstes (1937), d. h. kleinen Detailhandelsgeschäften die Möglichkeit zu geben, als Franchisebetriebe der Migros von ihr Waren zu beziehen. Heute fungiert der Girodienst unter den Bezeichnung System «Migros-Partner» mit rund 100 Geschäften.

| 1 | «Wir stossen hier auf die gleiche Geschäftsmethode, die Herr Duttweiler auch auf andern Gebieten anwendet, und die man im Volksmund mit dem Ausdruck ‹die Rosinen aus dem Kuchen picken› bezeichnet. Sobald man die Methode Duttweilers auf einen gesamten Geschäftsbetrieb anwendet, oder in grösserem Zusammen- |

| 5 | hange auf das ganze Gebiet der Volkswirtschaft überträgt, so muss seine Methode versagen, weil sie menschlich und betriebswirtschaftlich bedingte Faktoren einfach ausser acht lässt. […] Das ‹Migros-System› muss deshalb Teilerscheinung des Lebensmittelhandels bleiben. Seine Bestrebungen, in Form des Girodienstes das System zu verallgemeinern, |

| 10 | sind betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich falsch. Der private Lebensmittelhandel muss und wird sich im Sinne gemachter Vorschläge umstellen und verbessern. Er wird auch seine berufliche Ausbildung fördern und seine geschäftlichen Kenntnisse erweitern müssen. Es fehlt an diesbezüglichen Bestrebungen nicht. Diese werden aber nur dann von Erfolg begleitet sein, wenn ihnen |

| 15 | ein bestimmter Teil des Umsatzes erhalten bleibt. Da der erzielbare Umsatz im Lebensmittelhandel nicht eine unbeschränkte Grösse ist, darf der Grossbetrieb sein Machtstreben nach steter Umsatzvermehrung nicht unbeschränkt fortsetzen. Jede Konzentration des Umsatzes einzelner Betriebe über eine betriebswirtschaftlich notwendige Grenze hinaus gefährdet die Existenz der |

| 20 | Einzelbetriebe des privaten Detailhandels, da mit schwindendem Umsatz sowohl die Möglichkeit der Rationalisierung wie die Möglichkeit der Selbständigkeit zu fehlen beginnt. Die Erhaltung einer breiten Schicht des selbständigen Mittelstandes in Detailhandel und Handwerk ist aber nicht nur eine wirtschaftliche, sondern eine staatspolitische und soziale Aufgabe. |

| 25 | Auf freiwilligem Wege wird aber die Beschränkung der grosskapitalistischen Betriebe sich niemals erreichen lassen, sodass sich gesetzliche Schutzmassnahmen zugunsten des Klein- und Mittelbetriebes auch bei weitgehender Einsetzung der Selbsthilfe nicht vermeiden lassen.» |

Quelle: August Schirmer: Der Spezereihandel, ohne Sentimentalität gesehen. Schriften des Schweizerischen Gewerbeverbandes Nr. 10. St. Gallen, November 1939, S. 14f., S. 22

Aufträge mit Schwergewicht Wirtschaft

Worin bestanden die gegensätzlichen Geschäftsmodelle und Positionen des traditionellen Detailhandels und des Migros-Gründers Gottlieb Duttweiler und seiner Geschäftsleitung? Wer wollte was schützen bzw. verändern? Beschreiben Sie.

Schirmer plädierte für Reformen des Detailhandels wie eine verbesserte Ausbildung des Verkaufspersonals. Beschreiben Sie, welche weiteren Methoden der Detailhandel ergriff, um das «System Migros» zu bekämpfen.

Aufträge mit Schwergewicht Geschichte

Interpretieren Sie das Zitat auf die Frage hin, wo sich Schirmer im Streit zwischen dem «Migros-System» und den übrigen Einzelbetrieben des Detailhandels positioniert.

Ermitteln Sie aus dem Zitat: Welchen Vorwurf erhebt er gegenüber dem «Migros-System» und wie begründet er diesen? Belegen Sie Ihre Antwort mit Angabe von Zeilennummern.

Erwägen Sie aufgrund Ihrer allgemeinen Kenntnisse, inwiefern sich Schirmers 1939 formulierte Befürchtungen bewahrheitet haben.

Ein Urteil über Migros und Coop, 2023

«die grüne» ist die einflussreichste Fachzeitschrift für Deutschschweizer Bäuerinnen und Bauern. Ihr Chefredaktor, Jürg Vollmer, schrieb im Editorial der Februarnummer 2023:

«Die orangen Elefanten im Raum

‹Der Elefant im Raum› ist seither [seit Dostojewskis Roman ‹Böse Geister›] auch bei uns eine Metapher für ein offensichtliches Problem, das man nicht übersehen kann, bei dem man aber trotzdem wegschaut. Aus Angst vor persönlichen Nachteilen und Repressionen oder aus Gleichgültigkeit.

In der Schweizer Landwirtschaft stehen gleich zwei Elefanten im Raum. Riesige orange Elefanten. Sie heissen Migros und Coop. Diese Milliardenkonzerne bilden im Schweizer Lebensmittelmarkt ein Duopol, das (zusammen mit Denner, der zu Migros gehört) über 80 Prozent des Lebensmitteldetailhandels beherrscht. Bei Label-Schweinefleisch liegt der Marktanteil bei 85 Prozent, bei Label-Kalbfleisch sogar über 90 Prozent. Eine derart extreme Machtballung gibt es nirgends auf der Welt.

Die Schweizer Landwirtinnen sind Migros und Coop auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Denn neben den beiden Elefanten stehen nur noch Aldi (6,5 Prozent), Lidl (4 Prozent), Volg (4 Prozent) und ein paar Zerquetschte im Raum. […]

Jetzt würde man erwarten, dass der Schweizer Bauernverband auf die Hinterbeine steht und lautstark interveniert. Aber der SBV führte eindrucksvoll vor, wie lautstark man schweigen kann, wenn zwei orange Elefanten im Raum stehen. Und auch andere Akteure schauen lieber weg. […]

Vielleicht sollte Dostojewskis Roman über den Elefant im Raum auch beim Bauernverband und in der Wettbewerbskommission zur Pflichtlektüre werden.»

Quelle: Vollmer Jürg: Die orangen Elefanten im Raum. In: «die grüne», Münchenbuchsee, Nr. 2 / 23.2.2023, S. 3

Vergleichen Sie aufgrund von Vollmers Aussage: Wie hat sich das Gewicht von Detailhandel und Lieferant seit den Anfangszeiten der Migros verschoben?

Vergleichen Sie Vollmers Beschreibung der heutigen Situation mit Schirmers Prophezeiung von 1939 (Text Aufgabe 9).

Vollmer wirft der Politik, dem Bauernverband und der Wettbewerbskommission vor, dass sie nichts gegen das «Duopol» unternehmen. Überlegen Sie, was die Gründe dafür sein könnten.