Schweizer Wirtschaftsgeschichte

Die Zweite Technische Revolution basierte auf den im grossen Massstab neu erschlossenen Energien Wasserkraft, Erdöl und Erdgas. Sie brachte Innovationen hervor im Gebiet der chemischen Verfahren (Pharmazie, Farben), der Lebensmittelproduktion, der Elektrizitätsübertragung, im Elektromaschinenbau, in der Kommunikation (Licht, Funk, Telefon, Ton, Film) sowie bei der Mobilität und im Tourismus.

Notieren Sie sich die Bereiche, in denen die BBC direkt tätig war.

Überlegen Sie sich, in welche Bereiche die Produkte der BBC indirekt einwirkten.

Tragen Sie die Bezeichnungen in die Tabelle ein.

| ENERGIE | QUELLE | UMWANDLUNG | TRANSPORT |

|---|---|---|---|

| 1. Techn. Rev. | |||

| 2. Techn. Rev. vor allem Schweiz |

|||

| 2. Techn. Rev. vor allem Ausland |

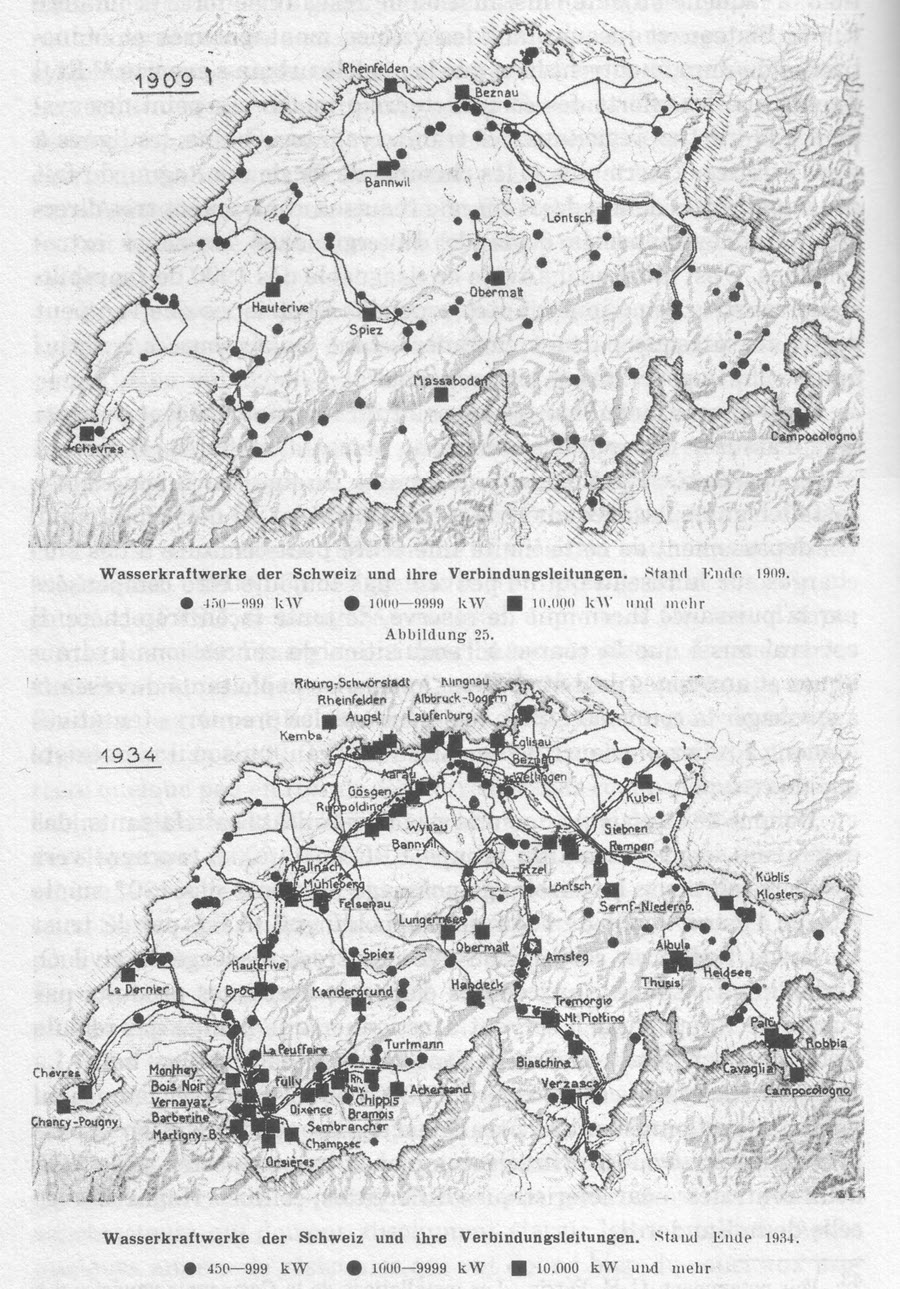

Vergleichen und kommentieren Sie diese historischen Karten aus dem Jahr 1934.

Verbindungsleitungen: Gemeint sind damit ausschliesslich die Hochspannungsleitungen.

(Harry A.: Entwicklung der Schweizer Wasser- und Elektrizitätswirtschaft 1909–1934, Zürich 1935, Tafel 14; abgedruckt in Paquier Serge: Histoire de l’électricité en Suisse. La dynamique d’un pays européen 1875–1919. Genf, Editions Passé présent, 1998, S. 770)

Überblicksdarstellung der SWI, swissinfo.ch (eine Abteilung von SRG für die internationale Präsenz der Schweiz), über die Elektrifizierung der Schweiz (Auszüge):

«Bis etwa 1910 wies die Schweiz weltweit die höchste Stromproduktion pro Einwohner auf, mit sehr grossen jährlichen Zuwachsraten. Ein Grund dafür lag in der Topographie, sie bot gute Voraussetzungen für den Bau von Flusskraftwerken. Nach 1910 wurde sie von den USA und den skandinavischen Ländern abgelöst.

Die elektrische Energie löste eine zweite industrielle Revolution aus – die erste war durch die Kohle getrieben gewesen – und erlaubte es beispielsweise auch kleineren Betrieben und Gewerbetreibenden, Motoren anzuschaffen. Eine Dampfmaschine hätten sich diese kaum leisten können. Bis in die 1930 Jahre galt Elektrizität als Zeichen für Fortschritt und Modernität.

Bei der Eisenbahn setzte die Schweiz generell sehr früh auf den Elektroantrieb. War der Albulatunnel beim Bau zunächst noch für Dampflokomotiven bestimmt gewesen, setzte man bei der Bernina-Linie, welche zwischen 1908 bis 1910 etappenweise eröffnet wurde und St. Moritz mit Tirano verband, von Anfang an auf Elektroantrieb.

Auch die Schweizerischen Bundesbahnen trugen massgeblich dazu bei, dass sich auf dem Schweizer Schienennetz der Elektroantrieb rasch durchsetzte. 1939 war in der Schweiz 77 Prozent des Schienennetzes elektrifiziert, in den andern europäischen Ländern lag der Durchschnitt erst bei 5 Prozent […].

Beschleunigung erfuhr die Elektrifizierung der Schweiz durch die beiden Weltkriege. Im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) gab es Schwierigkeiten mit der Kohleversorgung, dies führte zu einem Schub. Im Zweiten Weltkrieg war dann Strom im Gegensatz zu Gas, Kohle und Holz nicht rationiert.

Die Anwendungen nahmen in der Folge nochmals sprunghaft zu, vor allem auch das Kochen mit Strom, der ‹weissen Kohle›. Dafür mussten allerdings die Stromleitungsanlagen verstärkt werden.»

Quelle: Unter Strom – wie die Schweiz elektrifiziert wurde. (4.4.2023)

Notieren Sie sich aus diesem Text die für Sie bemerkenswerten Fakten.

Arbeiten Sie heraus, welche beiden Faktoren gerade in der Schweiz für die Entwicklung der Elektrizität bedeutend waren.

Die BBC finanzierte sich gleich wie viele Unternehmen in der Zweiten Technischen Revolution

Ermitteln Sie aufgrund Ihres Wissens über die BBC die Ursache für diese für die Zweite Technische Revolution typische Entwicklung.

Rufen Sie sich die Namen von grossen Firmen (oder kleineren Firmen in Ihrer unmittelbaren Umgebung) in Erinnerung. Recherchieren Sie, in welcher Zeit sie entstanden sind und inwiefern sie mit der Zweiten Technischen Revolution zusammenhängen.

Eine geheimes Gentlemen’s Agreement, in neun Exemplaren von Hand geschrieben:

«Abschrift: Vereinbarung: Wir unterzeichnete Firmen der Metallwarenbranche des Bezirks Baden verpflichten uns hiermit, jeder für sich und gegenseitig auf Ehrenwort. weder Angestellte noch Arbeiter durch höhere Lohnversprechungen oder sonstwie aus einem dieser Geschäfte in das eigene hinüberzuziehen oder anstellen zu lassen. Bei persönlichen Anmeldungen oder Nachfrage nach Arbeit eines Arbeiters verpflichten wir uns, bei dessen bisherigem Arbeitgeber entweder per Telephon oder schriftlich über den Charakter des Anmeldenden wie auch darüber Informationen einzuziehen, ob seinem Austritt an bisheriger Stelle nichts entgegensteht. lm Allgemeinen verpflichten wir uns auch, einen solchen Angestellten oder Arbeiter erst dann einzustellen, nachdem vorher eine regelrechte Kündigung auf vereinbarten Termin entweder von ihm selbst, oder von der Firma, die er verlässt, erfolgt ist, und ein von Seite der Letzteren ausgestelltes correctes Entlassungszeugnis vorgewiesen werden kann.

Baden, 13. April 1894. Unterschriften der Firmen: Bauhofer; Brown, Boveri & Cie.; W. Egloff & Cie.; Castor Egloff & Cie.; F. Merker & Cie.; E. Oederlin & Cic.; ppa [per procura] Rd. Trost; Birchmeier; Wegmann & Cie.; Originalunterschriften bei (Stempel) E. Oederlin & Cie., Baden (Schweiz).»

Quelle: Müller Christian (1974): Arbeiterbewegung und Unternehmenspolitik in der aufstrebenden Industriestadt.

Baden nach der Gründung der Firma Brown Boveri 1891–1914. Diss. Uni Zürich, Baden, S. 60

Ermitteln Sie die mit diesem Abkommen verknüpfte Absicht.

Stellen Sie diese Absicht in den Zusammenhang der sozialen Bewegungen während der Zweiten Technischen Revolution.

Aus Publikationen der Betriebsgewerkschaft «Dynamo» der Firma Brown, Boveri & Cie.

«In der Dynamofabrik Brown Boveri & Cie, wo der Werkführer Zehnder als Despot haust, ist zu konstatieren, dass wenn dort ein Arbeiter unter letztgenanntem als Sozialist bekannt ist, er aufs Korn genommen wird und oft bis zur Massregelung verfolgt wird. Auch vom Bureau wird in dieser Richtung ein gewisser Druck ausgeübt.»

«Es ist Tatsache, dass diesen Sommer alle Wochen das Fabrikgesetz in frivoler Weise verletzt wurde: es ist Tatsache, dass die Behandlung der Arbeiter eine schnöde ist, namentlich seitens des Herrn Werkführer Zehnder, welcher diese Woche sogar einen Lehrling blutig schlug.»

Quelle: Müller Christian (1974): Arbeiterbewegung und Unternehmenspolitik in der aufstrebenden Industriestadt.

Baden nach der Gründung der Firma Brown Boveri 1891–1914. Diss. Uni Zürich, Baden, S. 55, 61

Welche Beschwerden werden geäussert?

Wer trägt Schuld an den beklagten Zuständen?

Welche Massstäbe setzt die Gewerkschaft an?

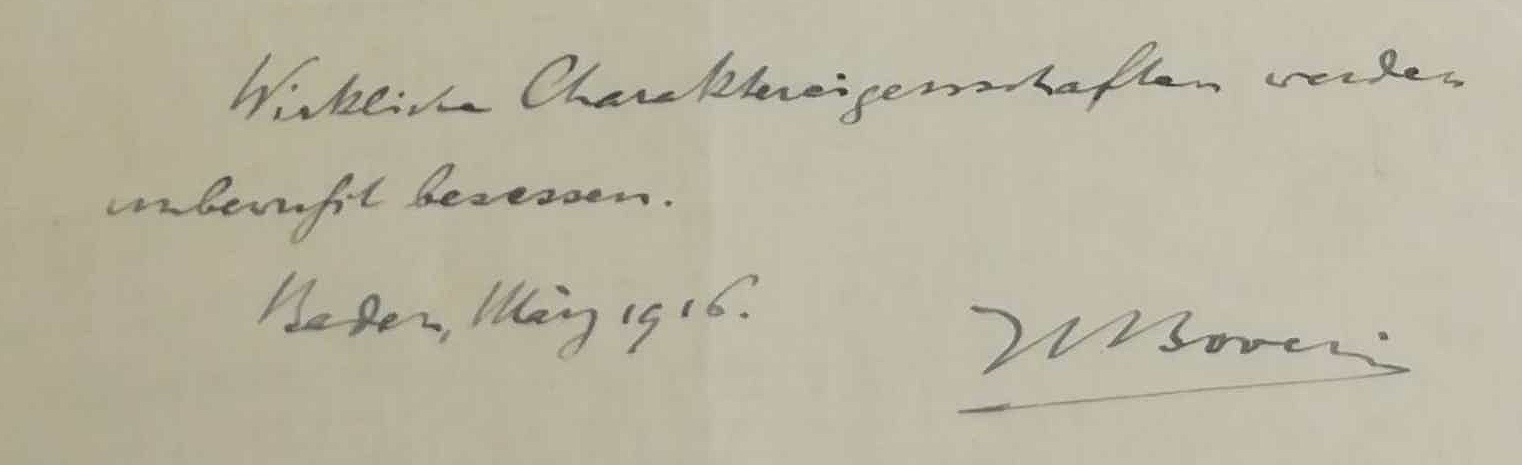

Originalhandschrift von Walter Boveri

Quelle: Autograph von Walter Boveri, Universitätsbibliothek Basel, Handschriftenabteilung, Signatur UB Basel: AU V 5 1916

Nachweis: 04.04.2023

Entziffern Sie den isolierten Zettel. Ordnen Sie die Aussage zeitlich in das Leben von Walter Boveri ein. Kommentieren Sie den Fakt, dass er seine Aussage datierte und mit seiner Unterschrift versah.

Insofern als Boveris im Zitat aufscheinende Haltung für die Industriellen der Zweiten Technischen Revolution typisch ist: Charakterisieren Sie diese Haltung.