Ungleichheit

Lesen Sie die folgenden zwei Zitate durch:

Zitat 1:

«Die Einkommensverteilung in der Schweizer Gesellschaft ist äusserst stabil und hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Weder nehmen die Spitzeneinkommen dramatisch zu, noch hat der Mittelstand wesentlich verloren oder hat eine Polarisierung der Gesellschaftsschichten stattgefunden.»

«Finanz und Wirtschaft», Christoph A. Schaltegger, 2020

Zitat 2:

«Nicht nur weltweit, sondern auch in der Schweiz steigt die soziale Ungleichheit. Befeuert wird sie durch massive Vermögenszuwächse bei den Reichsten, stagnierende Löhne und derzeit vor allem durch die Teuerung.»

Caritas Schweiz, 2023

In beiden Zitaten geht es um die Beurteilung der wirtschaftlichen Ungleichheit in der Schweiz. Tragen Sie auf den Slidern Ihre Beurteilung ein, indem Sie zu den Zitaten Stellung beziehen.

Hinweis: Zeichnen Sie ein Kreuz in den Slider, z.B. mit der Zeichenfunktion von Microsoft Edge oder dem PDF Online Editor.

Zitat 1:

Zitat 2:

Begründen Sie Ihre Positionierung:

Wo ordnen Sie sich in dem politischen Spektrum ein? Tragen Sie Ihre Einordnung auf dem unten stehenden Slider ein.

Diskutieren Sie im Plenum Ihre Stellungnahme zu den beiden Zitaten. Erörtern Sie auch, welchen Einfluss die politische Haltung bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Ungleichheit haben kann.

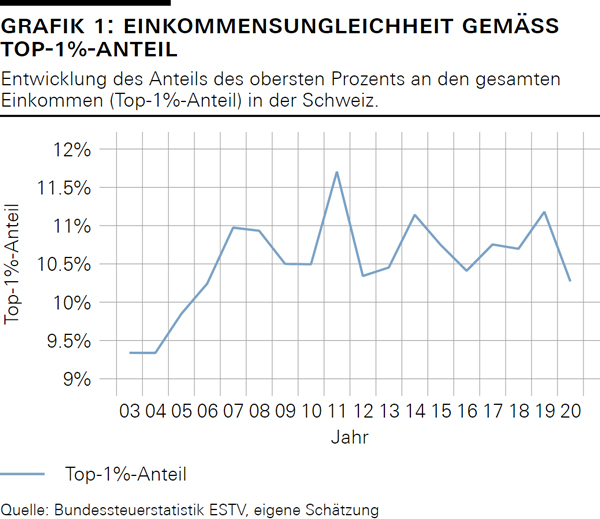

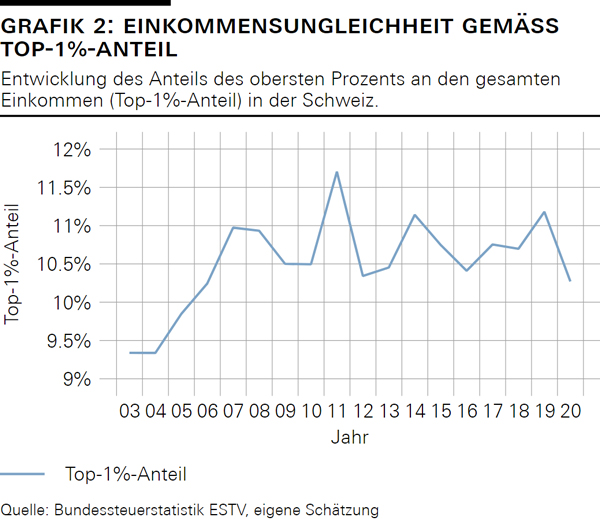

Lesen Sie zunächst die Aufträge 2b und 2c unterhalb der Grafik und schauen Sie sich dann die nachfolgende Grafik genauer an. Sie zeigt die Entwicklung des Anteils des obersten Prozents an den gesamten Einkommen (Top-1%-Anteil) in der Schweiz.

Beschreiben Sie zu zweit die Grafik, indem Sie wichtige Werte nennen und mit zwei Aussagen die in der Grafik sichtbare Entwicklung beschreiben.

Interpretation der Grafik: Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Top-1%-Anteil zukünftig entwickeln? Begründen Sie Ihre Antwort.

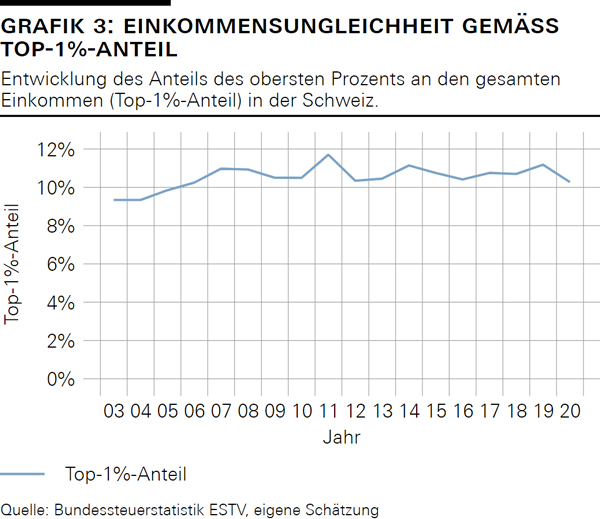

Schauen Sie sich die beiden unten stehenden Grafiken zum Top-1%-Anteil an und vergleichen Sie diese miteinander.

Lesen Sie nun die folgenden Aussagen durch und kreuzen Sie die korrekten an. Begründen Sie bei den falschen Aussagen kurz, wieso diese nicht korrekt sind.

Knacknuss 1

Interpretation der Grafik:

Im Corona-Jahr 2020, in dem viele Unternehmen Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatten, geht der Top-1%-Anteil gemäss den dargestellten Daten leicht zurück. Notieren Sie einen möglichen Grund für diese Entwicklung.

Tagtäglich werden wir mit einer Fülle von Informationen zu diversen Lebensbereichen konfrontiert. Wie entscheiden Sie, welchen Informationen beziehungsweise welchen Quellen Sie vertrauen können? Begründen Sie Ihre Antwort kurz und präzise.

Manche Datenquellen sind vertrauenswürdig, andere weniger. Die Grafiken 1–3 basieren auf Daten der Bundessteuerstatistik. Diese bildet die Einkommenssteuern auf Bundesebene (direkte Bundessteuer) ab. Die Grafiken 1, 2 und 3 zeigen die Einkommensungleichheiten basierend auf den in den Steuererklärungen deklarierten Einkommen. Da die Einkommenssteuer von den Kantonen veranlagt wird, müssen die Steuerpflichtigen ihre Steuererklärung auf kantonaler Ebene einreichen. Die Kantone übermitteln dann die Steuerdaten an die Eidgenössische Steuerverwaltung, welche die Daten zusammenführt und statistisch auswertet.

Beurteilen Sie nun die Verlässlichkeit der Datenquelle aus Auftrag 2. Nehmen Sie dazu die Instrumente aus Kapitel 1 zu Hilfe.

Wer gibt die Daten heraus?

In welche Kategorie fällt die Datenquelle? Was lässt sich daraus über deren Verlässlichkeit beziehungsweise über deren Glaubwürdigkeit ableiten?

Untersuchen Sie die einzelnen Datenpunkte in der Grafik und beurteilen Sie deren Qualität mithilfe des Instruments 1b und der darin enthaltenen Kriterien.

| Kriterium | Relevante Fragen |

Evaluation |

|---|---|---|

| Integrität | Sind die Daten lückenlos vorhanden? Zum Beispiel über geografische Einheiten oder über die Zeit hinweg? |

|

| Konsistenz | Gibt es Brüche innerhalb der Daten? Zum Beispiel bezüglich der Erhebungsmethode? |

|

| Zuverlässigkeit | Handelt es sich um eine Vollerhebung oder um eine Stichprobe bzw. um eine Schätzung? |

|

Bisher haben Sie die wirtschaftliche Ungleichheit anhand des Top-1%-Anteils am gesamten Einkommen beurteilt. Daneben gibt es aber noch andere Ungleichheitsmasse.

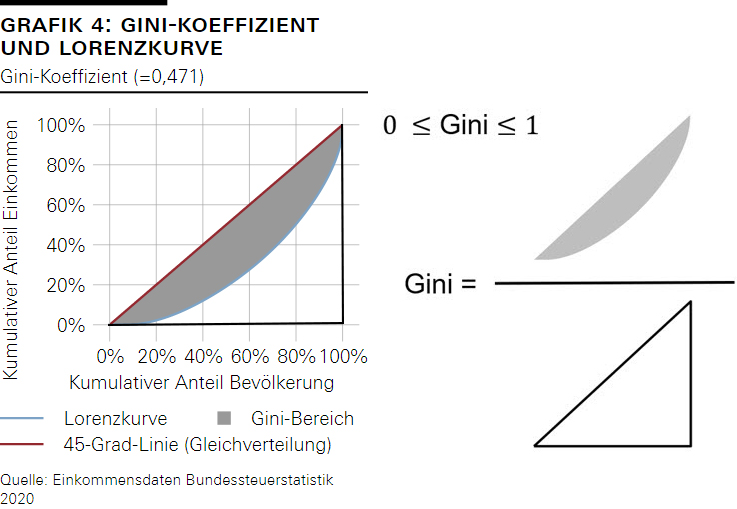

Grafik 4 basiert auf den Einkommensdaten 2020 der Bundessteuerstatistik. Lesebeispiel: Die Lorenzkurve zeigt, dass die einkommensschwächsten 25% (x-Achse) der Schweizer Bevölkerung ungefähr 4% (y-Achse) des gesamten Einkommens erzielen. Und die einkommensstärksten 10% (x-Achse) der Bevölkerung erzielen ungefähr 35% (y-Achse).

Aus dieser Beschreibung können wir folgende Eigenschaften der Lorenzkurve ableiten:

Der Gini-Koeffizient misst nun die Abweichung der Lorenzkurve von der 45-Grad-Linie. Er bildet das Verhältnis ab, das sich aus der Fläche zwischen der Lorenzkurve und der 45-Grad-Linie (graue Fläche) sowie der Dreiecksfläche rechts unterhalb der 45-Grad-Linie ergibt.

Wenn alle dasselbe Einkommen hätten, wäre der Gini-Koeffizient gleich 0; die Lorenzkurve würde also der 45-Grad-Linie entsprechen. Wenn eine einzige Person das gesamte Einkommen besitzen würde und alle anderen gar kein Einkommen hätten, dann wäre der Gini-Koeffizient gleich 1. Der Gini-Koeffizient liegt also immer zwischen 0 und 1. Je höher sein Wert ist, desto grösser ist die Ungleichheit.

Schauen Sie sich nochmals die Grafik 4 zur Lorenzkurve und zum Gini-Koeffizienten an. Kreuzen Sie dann bei den folgenden Aufträgen die jeweils zutreffenden Aussagen an.

Hinweis: Es können bei allen Aussagen jeweils auch mehrere Antworten richtig sein.

Wie hoch ist der Anteil der einkommensschwächeren 75% der Bevölkerung am gesamten Einkommen?

Die Lorenzkurve verläuft durch folgenden Punkt: y-Achse = 25% und x-Achse = 55% (Zahlen gerundet). Was bedeuten diese Werte?

Was trifft im Zusammenhang mit der abgebildeten Lorenzkurve in der Grafik 4 zu?

Im Zusammenhang mit dem Perzentil-Verhältnis haben Sie das Konzept des Medianeinkommens kennengelernt. Welche Aussagen zum Medianeinkommen und zum durchschnittlichen Einkommen treffen zu?

Welche Aussagen zur Messung der Ungleichheit mit den Top-Einkommensanteilen, dem Gini-Koeffizienten oder dem 90/50-Perzentil-Verhältnis treffen zu?

Knacknuss 2

Erklären Sie anhand eines Beispiels, warum die Lorenzkurve nie oberhalb der 45-Grad-Linie liegen kann.

Sie sehen links sechs Vorteile und Nachteile der verschiedenen Ungleichheitsmasse. Suchen Sie jeweils rechts im Drop-down-Menü das Ungleichheitsmass aus, das am besten zur Aussage passt.

| Vorteil: Das Mass ist umfassend, denn das Einkommen jeder Person der Grundgesamtheit fliesst in die Berechnung ein. | |

| Nachteil: Das Mass blendet die gesamte Ungleichheit innerhalb des genannten Anteils aus. | |

| Vorteil: Das Mass ist sehr einfach zu interpretieren. | |

| Nachteil: Das Mass blendet einen guten Teil der Ungleichheit aus, indem es auf zwei Punkte in der Verteilung fokussiert. | |

| Nachteil: Das Mass stellt hohe Anforderungen an die Daten, da man alle Einkommen kennen muss. Der Wert ist schwierig zu interpretieren. | |

| Vorteil: Die Datenanforderungen sind relativ gering. Insbesondere muss man die obersten Einkommen nicht kennen. Beispiel: Will man mit diesem Mass die wirtschaftliche Ungleichheit in den USA messen, muss man das Einkommen von Elon Musk nicht kennen. Es reicht, wenn man weiss, dass er Teil des obersten Prozents ist. |

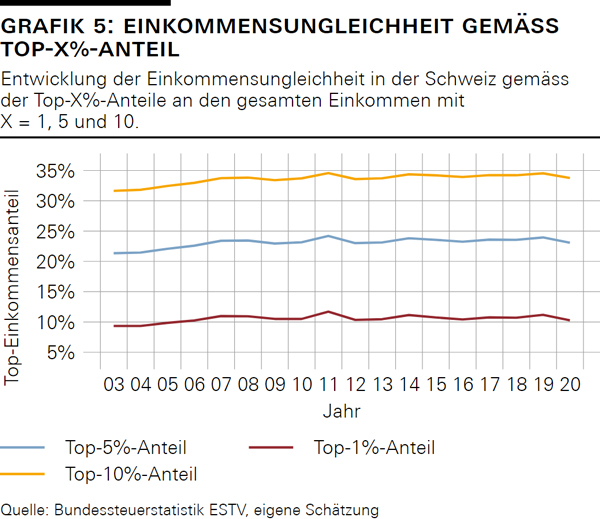

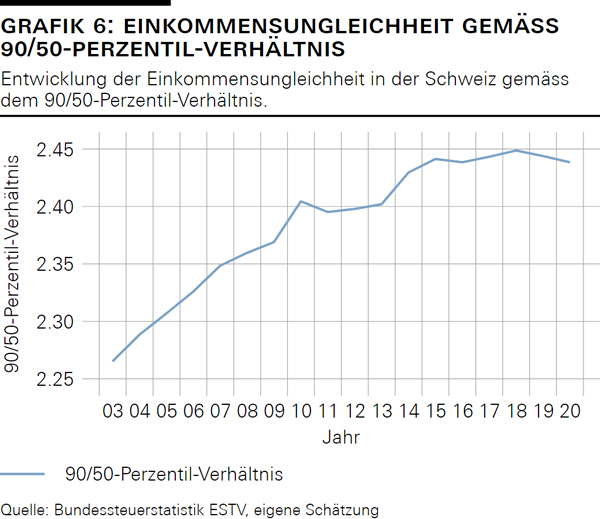

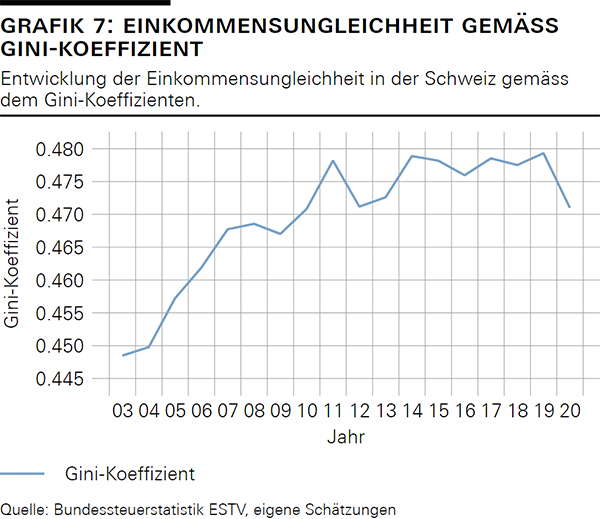

Die folgenden drei Grafiken zeigen die Einkommensungleichheiten in der Schweiz, und zwar gemäss den Top-Einkommensanteilen 1%, 5% und 10%, dem 90/50-Perzentil-Verhältnis sowie dem Gini-Koeffizienten.

Beurteilen Sie die Entwicklung von 2003 bis 2020 anhand der drei unterschiedlichen Ungleichheitsmasse.

Knacknuss 3

Beschreiben Sie, was mit den Ungleichheitsmassen passiert, wenn das in der linken Spalte beschriebene Ereignis eintrifft. Gehen Sie davon aus, dass die Bevölkerung aus mindestens 1000 Personen besteht, die alle unterschiedliche Einkommen haben.

| Ereignis | Gini-Koeffizient | Top-1%-Anteil | 90/50-Perzentil-Verhältnis |

|---|---|---|---|

| Die Einkommen aller Personen in der Bevölkerung verdoppeln sich. | bleibt gleich | bleibt gleich | bleibt gleich |

| Die Einkommen aller Personen in der Bevölkerung erhöhen sich um 100 Franken. | |||

| Das Einkommen der Person mit dem höchsten Einkommen verdoppelt sich, alle anderen Einkommen bleiben gleich. | |||

| Die Person mit dem höchsten Einkommen gewinnt 1000 Franken dazu. Diejenige mit dem zweithöchsten Einkommen verliert 1000 Franken, bleibt aber auf dem zweiten Platz. |

Bei welchem der folgenden Indikatoren ist das Ausmass der wirtschaftlichen Ungleichheit am grössten? Beim Einkommen, beim Vermögen oder bei den Konsumausgaben? Erstellen Sie eine Rangfolge. Setzen Sie dabei den Indikator mit der grössten Ungleichheit auf Platz 1. Begründen Sie Ihre Entscheidungen.

| Rangfolge: | Begründung: |

| 1. | |

| 2. | |

| 3. |

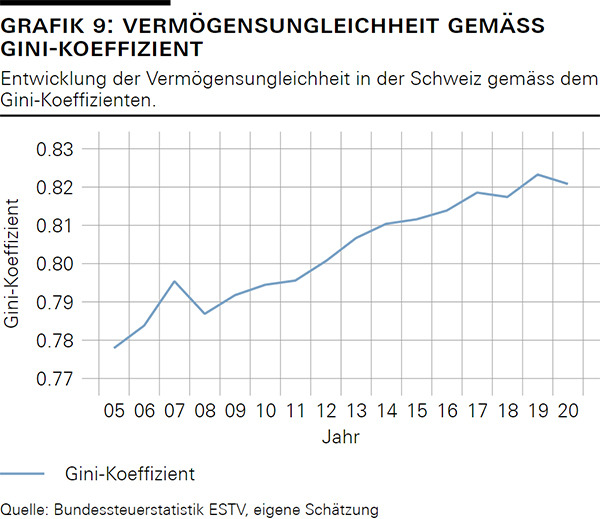

Wie Sie in Auftrag 12a gesehen haben, kann man die wirtschaftliche Ungleichheit anhand verschiedener Indikatoren messen. Je nachdem, welcher Indikator betrachtet wird, ist die gemessene Ungleichheit unterschiedlich hoch.

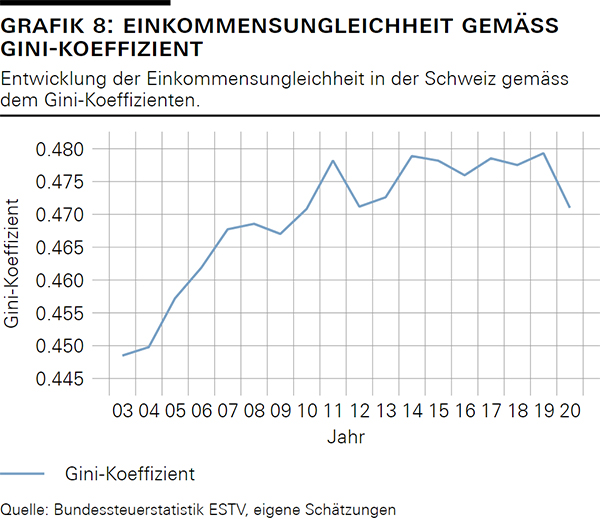

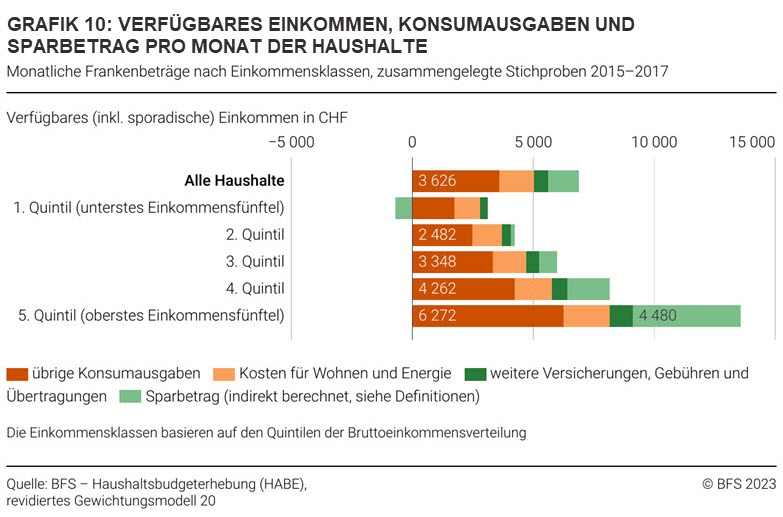

Die folgenden Grafiken zeigen die Ungleichheit in der Schweiz gemäss Steuerdaten. Einmal gemessen am Einkommen (Grafik 8) und einmal gemessen am Vermögen (Grafik 9). Zu den Konsumausgaben gibt es keine vergleichbaren Daten. Grafik 10 zeigt daher die Konsumausgaben der Schweizer Haushalte gemäss Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamts für Statistik (BFS).

Hinweis: Das in den Steuerdaten ausgewiesene Vermögen widerspiegelt die tatsächliche Vermögenssituation der steuerpflichtigen Personen nur ungenügend. Die Hauptgründe dafür sind die steuerfreien Vorsorgevermögen und das unterbewertete Wohneigentum.

Betrachten Sie nun die Grafiken 8, 9 und 10. Überdenken Sie danach Ihre Rangfolge aus Auftrag 12a und ergänzen und/oder korrigieren Sie bei Bedarf Ihre Begründungen.

Bei welchem der folgenden Indikatoren ist das Ausmass der wirtschaftlichen Ungleichheit am grössten? Beim Einkommen, beim Vermögen oder bei den Konsumausgaben? Erstellen Sie eine Rangfolge. Setzen Sie dabei den Indikator mit der grössten Ungleichheit auf Platz 1. Begründen Sie Ihre Entscheidungen.

1.

2.

3.

Begründungen:

Vermögen versus Einkommen:

Einkommen versus Konsum:

Knacknuss 4

Steuern können eine umverteilende Wirkung haben. Erläutern Sie bei den folgenden möglichen Ausgestaltungen der Einkommenssteuer, wie sich diese auf die Ungleichheit auswirken. Stützen Sie sich dabei auf die Ungleichheitsmasse, die Sie weiter oben kennengelernt haben.

Bestimmen Sie jeweils, ob die Ungleichheit der Einkommen nach Steuern im Vergleich zu den Einkommen vor Steuern tiefer ist (= Steuer reduziert die Ungleichheit), höher ist (= Steuer erhöht die Ungleichheit) oder gleich bleibt (= Steuer lässt Ungleichheit unverändert). Füllen Sie die Tabelle aus und begründen Sie jeweils Ihre Antwort. Hinweis: Wie Sie weiter oben gelernt haben, ist Ungleichheit ein relatives Konzept. Es geht also nicht um die absolute Höhe der Einkommen, sondern um die Höhe der Einkommen im Verhältnis zueinander.

| Steuer | Veränderung Ungleichheit | Begründung |

|---|---|---|

| Kopfsteuer: Jede Person bezahlt den gleichen frankenmässigen Betrag an Steuern, z.B. 15 000 Franken. |

|

|

| Progressive Steuer: Personen mit hohen Einkommen bezahlen nicht nur in Franken höhere Steuern, sondern sie haben auch einen höheren Steuersatz. |

|

|

| Proportionale Steuer: Jede Person bezahlt den gleichen Steuersatz, z.B. 20% auf das gesamte Einkommen. |

|

|

| Flat-Rate-Tax: Ein Grundfreibetrag, z.B. die ersten 20 000 Franken Einkommen, ist steuerfrei. Jeder Franken oberhalb dieses Betrags wird zu einem einheitlichen Satz besteuert, z.B. zu 25%. |

|

Was ist Ihre Einschätzung: Ist das Ausmass der Einkommensungleichheit in der Schweiz oder in den USA grösser? Setzen Sie das Land mit der grösseren Einkommensungleichheit auf Platz 1 und begründen Sie Ihre Entscheidung. Stützen Sie sich dabei auf eigene Überlegungen und begründen Sie Ihre Entscheidung.

1.

2.

Begründung:

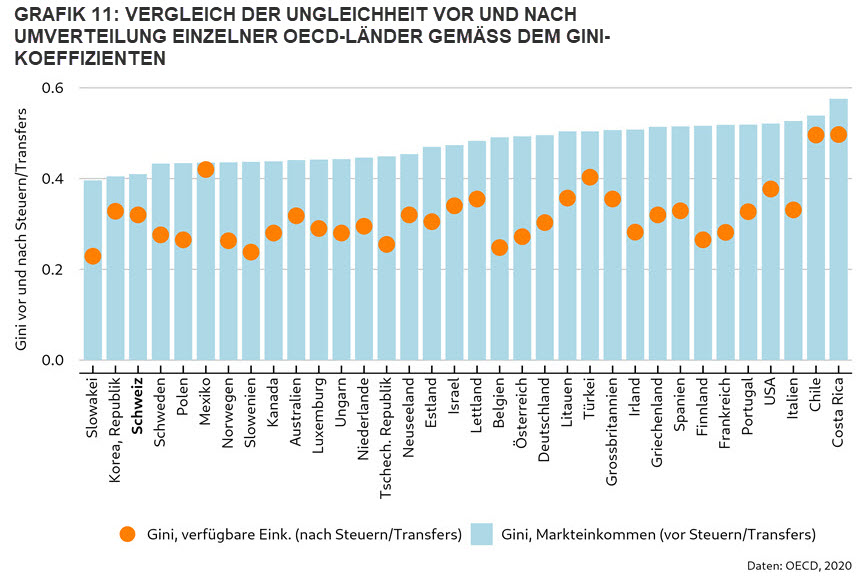

Vergleichen Sie nun anhand der Einkommensverteilung die wirtschaftlichen Ungleichheiten in der Schweiz mit denen anderer Länder.

Stützen Sie sich beim Vergleich auf die Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen SILC (= Statistics on Income and Living Conditions). Diese SILC-Daten werden international mittels telefonischer Umfrage erhoben und ermöglichen eine Beurteilung der Einkommensungleichheit vor und nach staatlicher Umverteilung. Die Einkommen vor der Umverteilung sind Markteinkommen; sie bestehen aus Arbeitseinkommen (Löhnen) und Kapitaleinkommen (Zinsen und Dividenden). Die Einkommen nach der Umverteilung zeigen die verfügbaren Einkommen, welche die bezahlten Steuern sowie die erhaltenen Transfers (z.B. Alters- oder Invalidenrenten) berücksichtigen.

Die Grafik stellt die mit dem Gini-Koeffizienten gemessene Ungleichheit in ausgewählten OECD-Ländern dar, und zwar vor und nach der Umverteilung. Die Zahlen für die Schweiz stimmen nicht exakt mit denjenigen aus den Steuerdaten der Eidgenössischen Steuerverwaltung überein, was zeigt, dass unterschiedliche Datenquellen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

Entscheiden Sie gestützt auf Grafik 11, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Begründen Sie Ihre Entscheidungen kurz.

Knacknuss 5

Die Grafik 11 zeigt die Unterschiede in den Ungleichheiten zwischen den Ländern sowohl gemäss dem Markteinkommen als auch gemäss dem verfügbaren Einkommen. Welche dieser beiden Einkommensgrössen ist aus Ihrer Sicht für die Beurteilung der wirtschaftlichen Ungleichheiten ausschlaggebend? Begründen Sie Ihre Einschätzung.